Publikationen

Zum Weiterlesen.

Informieren Sie sich über aktuelle und empfehlenswerte Publikationen zur Industriekultur. Hier finden Sie auch Veröffentlichungen zu aktuellen Projekten.

Tagungsbroschüre zum 25. Jubiläum des Computer-Museums in Hoyerswerda

2020

Um überregional und regional unser Jubiläum zu feiern, veranstaltete das ZCOM am 19.09.2020, genau 25 Jahre nach dem ersten Ausstellungsbesuch Konrad Zuses in Hoyerswerda, ein Vortragskolloquium. Hierbei stand der wissenschaftliche Austausch zu Themen der Computergeschichte aber auch zur Industriekultur und die Ansprüche eines modernen Museums im Fokus. Das gut besuchte Kolloquium verdeutlichte das Interesse in der ehemaligen Braunkohleregion weit über die Grenzen hinaus.

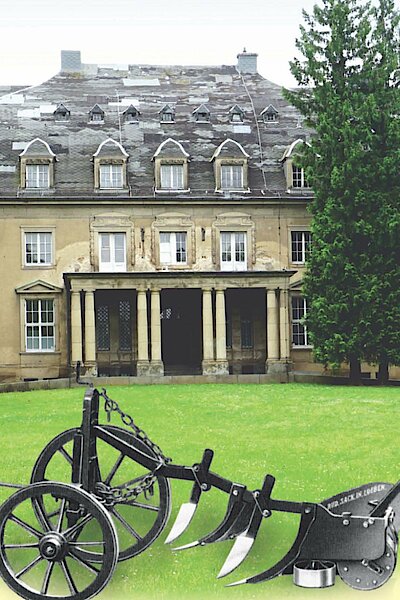

Ein Schlos in Grünau

Ein Schlos in GrünauEin Schloss in Grünau - industriekultureller Streifzug von der Landmaschinenfabrik Rud. Sack zum Robert-Koch-Park

Bürgerverein Komm e.V. Leipzig-Grünau2020

Zum Tag der Industriekultur am 5. September in Grünau – im Rahmen des Grünauer Kultursommers – wurde die Broschüre „Ein Schloss in Grünau – industriekultureller Streifzug von der Landmaschinenfabrik Rud. Sack zum Robert-Koch-Park“ vorgestellt.

In den Kulturwochen im Schlosspark gab es immer wieder Fragen zum Robert-Koch-Park und zu den historischen Gebäuden, die leider unbeantwortet bleiben mussten. Dadurch motiviert, gründete sich eine Arbeitsgruppe, recherchierte, trug Materialien zusammen, knüpfte Kontakte und befragte Zeitzeugen. Als Ergebnis konnte 2019 im Foyer des Schlosses eine Ausstellung präsentiert werden, die Auskunft gab über die Geschichte von Park und Gebäuden, über die Entwicklung der Fa. Rud. Sack und über die Unternehmerfamilie Sack. Auf Basis dieser Ausstellung entstand eine handliche Broschüre – ergänzt, erweitert, angereichert mit weiterem Material, historischen und aktuellen Fotos, persönlichen Erzählungen und neueren Entwicklungen sowie Vorworten vom Verein Industriekultur Leipzig, von BBG/AMAZONE und von einem Urenkel Rudolph Sacks.

Im Sinne des Mottos des Vereins Industriekultur Leipzig „Industriekultur haben – leben – zeigen“ sollen mit dieser Broschüre Park und Schloss in Grünau sowie die damit verbundene Landmaschinenproduktion stärker in das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt werden. Das Erbe der Vergangenheit und die Lebensleistung der innovativen Firmenlenker gilt es auch an diesem Ort zu würdigen.

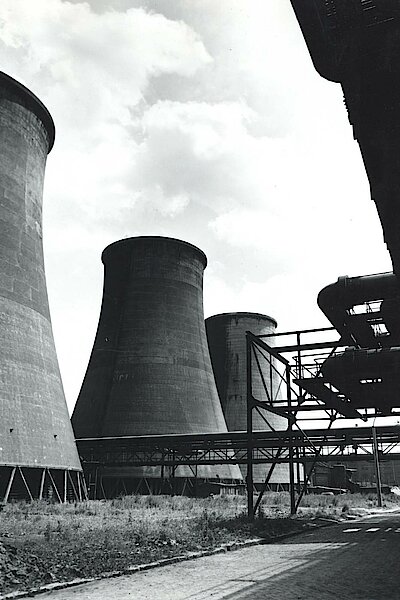

Kühltürme des Kraftwerks Espenhain, 1980er Jahre. Foto: Archiv Rudolf Lehmann

Kühltürme des Kraftwerks Espenhain, 1980er Jahre. Foto: Archiv Rudolf Lehmann„Als wenn ein guter Kumpel stirbt“ Die 1990er Jahre im Nachhall der Erzählungen ehemaliger Bergleute

2020

Abschlussbericht des DOKMitt-Projekts „Zeitzeugenbefragung (Oral History)“. Im Rahmen des Projektes wurden mehr als 40 ehemalige Beschäftigte der Braunkohlenindustrie im Leipziger Südraum befragt, die in den Branchen Bergbau, Energie und Chemie tätig waren. Ziel war es, möglichen Zusammenhängen zwischen der Braunkohlenpolitik in den 1990er Jahren und der Entwicklung demokratischer Einstellungsmuster der Betroffenen nachzugehen.

The transformative Power of Industrial Culture - from Concepts to Actions

Franziska Görmar u.a.2019

Grazer Schriften für Geographie und Raumforschung, Bd. 49

Ergebnisdokumentation der wissenschaftlichen Begleitforschung im Rahmen des Interreg Central Europe Projektes IndusCult2.0. Im Mittelpunkt des Projektes stand die Nutzung einer regional spezifischen Industriekultur als Mittel zur Wiederbelebung alter Industriestandorte und zur Förderung des Pioniergeistes in Transformationsregionen.

Kooperativ wirtschaften – modern bauen

Dirk Schaal und Enrico HochmuthDie Architektur der Genossenschaften in Sachsen

2019

Genossenschaften wirken auf gesellschaftlichen Ausgleich in unseren Industriegesellschaften. Anhand ihrer Anfang des 20. Jahrhunderts entstandenen Architektur wird die Genossenschaftsidee vermittelt und eine Verbindung zum Bauhausjahr 2019 hergestellt.

Genossenschaften waren Teil der Modernisierungsbewegung in den Industriegesellschaften um 1900. Mit ihrem werteorientierte und mitgliederbasierte Wirtschaftsmodell meldeten Konsum-, Produktions- oder Wohnungsgenossenschaften den Anspruch an, die soziale Frage in den Industriegesellschaften zu entschärfen. Dieser Modernisierungsanspruch spiegelt sich auch in der Architektur wider. Frühzeitig beauftragten Genossenschaftsunternehmen Architekten der Moderne mit der Planung moderner Fabriken, Verwaltungsgebäude oder Wohnanlagen. Bereits um 1900 wurde hier die Forderung nach gesunden und hygienischen Arbeitsplätzen mustergültig umgesetzt. Außerdem entstand eine Repräsentationsarchitektur, in der sich der avantgardistische Anspruch der Genossenschaften kraftvoll manifestierte.

Anhand beispielhafter Bauten in ganz Deutschland – insbesondere den von der GEG in Hamburg, Mannheim oder Magdeburg errichteten Eigenbetrieben – wird das Moderne in der Architektur von Genossenschaften dargestellt und ein Überblick zur Genossenschaftsgeschichte gegeben.

Der reich bebilderte Katalogteil konzentriert sich auf Genossenschaftsbauten in Sachsen. Sachsen galt Anfang des 20. Jahrhunderts nicht nur als führende Industrieregion sondern auch als Kerngebiet der Genossenschaftsbewegung. Herausragende und überwiegend denkmalgeschützte Orte, die der Architektur der Reformbewegung und der Klassischen Moderne zuzuordnen sind, wurden hier erstmals zusammengestellt. Neben kleinen Produktionsgenossenschaften – wie der Uhrmachergenossenschaft in Glashütte –, großen Konsumgenossenschaften in Leipzig und Dresden sowie den national bedeutsamen Produktionsstätten der zentralen Einkaufsgenossenschaft GEG mit Bauten in Riesa, Frankenberg oder Chemnitz wird ein breites Spektrum wirtschaftlichen Handelns von Genossenschaften vorgestellt.

Einige der historischen Abbildungen und Fotografien werden hier erstmals veröffentlicht. Die Farbfotografien im Katalogteil hat der renommierte Architekturfotograf Bertram Kober (PUNCTUM) für dieses Buch angefertigt.

INIK-Werkbericht 2019

Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH (Hg.)2019

Mit dem INIK-Werkbericht 2019 möchte das Institut für Neue Industriekultur INIK GmbH in die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der eigenen Arbeit blicken.

Ziel war es, einen aktuellen Überblick zum gegenwärtigen Arbeitsstand der Cottbuser Denkfabrik zu geben. Dazu hat das INIK zahlreiche Mitdenker, Freunde und Wegbegleiter eingeladen.

2005 gegründet und aus der damaligen Internationalen Bauausstellung in der Lausitz hervorgegangen, forscht, plant und baut das INIK seit nunmehr 14 Jahren zur industriellen Umwelt. Durch das Profil an der Schnittstelle zwischen Forschung und Umsetzung konnte das INIK sich nicht selten an dem großen Vorbild „Bauhaus“ orientieren. Die Arbeit in interdisziplinären Teams, die Architektur, Kulturwissenschaft, Denkmalpflege, Umweltplanung und Stadtentwicklung verbindet, ist immer wieder von den Methoden des Bauhauses inspiriert. Daher erscheint der Werkbericht auch 2019: Zum 100. Geburtstag der in Weimar gegründeten Schule.

© Stiftung Haus Schminke

© Stiftung Haus SchminkeDer moderne Blick - the modern view

Stiftung Haus Schminke (Hg.)2019

"Der moderne Blick - the modern view" präsentiert insgesamt 20 Gebäude der 1920er und 1930er Jahre in Sachsen. Das Buch konzentriert sich dabei auf das Erzählen. Im Vordergrund stehen Bauherren, Architekten und die Menschen, deren Geschichten untrennbar mit den Häusern verbunden sind. Die vorgestellten Wohnhäuser, Kinos, Kirchen, Fabriken und Schulen befinden sich nicht nur in Sachsens Großstädten. Auch auf dem Land überraschen kühne Konstruktionen und durchdachtes Design.

Das Buch wird durch eine eigens entwickelte App ergänzt: Betrachtet man einzelne Fotos durch das Smartphone oder Tablet, wachsen sie dreidimensional aus den Seiten heraus. Auf diese Weise entsteht ein interaktives Kunstbuch, das auf Fachjargon verzichtet und dafür Bilder sprechen lässt.

INDUSTRIElandschaft

Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge (Hg.)Westsächsische Industriegeschichte im Spiegel der Kunst

2018

Ausstellungskatalog

Dieser Katalog zur Sonderausstellung „INDUSTRIELandschaft – Westsächsische Industriegeschichte im Spiegel der Kunst“ fasst die Doppelschau zusammen, die 2017 sowohl im Bergbaumuseum Oelsnitz als auch auf Schloss Schlettau zu sehen war.

Enthalten sind die über 130 Kunstwerke dieser Doppelausstellung. Das Buch bietet außerdem eine Einführung in das Thema „Industrielandschaften“. Der Leipziger Kunsthistoriker Dietulf Sander gibt einen Überblick, der Kunsthistoriker Alexander Stoll und Horst Sommer widmen sich den Ausstellungsthemen Westsachen und Erzgebirge.

Gestaltungsfibel Gartenstadt Hellerau

Verein Bürgerschaft Hellerau e.V., Eva M. Battis, Nils M. Schinker (Hg.)2018

Hellerau ist als bedeutende Gartenstadt und Vorreiter der Moderne denkmalgeschützt. Die "Gestaltungsfibel Gartenstadt Hellerau" ist ein gemeinsamer Leitfaden für alle in der beliebten Wohnsiedlung an Bau- und Erhaltungsmaßnahmen Beteiligten.

Das reich bebilderte Nachschlagewerk beschreibt die charakteristischen Merkmale der Siedlung im Kontext ihrer Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte und vermittelt auf dieser Grundlage die Auflagen des Denkmalschutzes. Die Leitlinien bieten praktische Anregungen für eine denkmalgerechte Gestaltung der Wohnhäuser, Gärten, Neubauten und des öffentlichen Raumes.

Gefördert vom Amt für Kultur und Denkmalschutz der Landeshauptstadt Dresden, der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, der Wüstenrot Stiftung, den Deutsche Werkstätten Hellerau GmbH, Gebäude,Ensemble Deutschen Werkstätten Hellerau GmbH.

Das Herz von Chemnitz

Oliver Brehm, Jürgen Kabus (Hg.)220 Jahre Industriekultur

2018

INDUSTRIEarchäologie, Bd. 18

Die Industriekultur in Chemnitz weist viele spannende Geschichten auf. Etwa die von Richard Hartmann, dem zwei Taler dazu verhalfen, ein Eisenbahnpionier zu werden. Oder die von Louis Schönherr, der die Unabhängigkeit von England erklärte - mit Webstühlen. Oder die von Carl Gottlieb Haubold, dem Vater des Chemnitzer Maschinenbaus. Wie sich Chemnitz zur führenden sächsischen Industriestadt entwickelte, kann man im Begleitband zur Sonderausstellung "Das Herz von Chemnitz. 220 Jahre Industriekultur" nachvollziehen.

Authentisch und dynamisch

Landratsamt Landkreis Zwickau (Fokusgruppe Lebendige Industriekultur im Landkreis Zwickau)Strategische Handlungsempfehlungen für eine lebendige Industriekultur im Landkreis Zwickau

2018

Das Strategiepapier zeigt auf, wie Industriekultur als besonderes Potenzial des Landkreises in Wert gesetzt werden kann. Es richtet sich mit seinen Empfehlungen in erster Linie an die politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger des Landkreises Zwickau und will sich an der Beschäftigung mit dem Landesthema Industriekultur im Freistaat Sachsen beteiligen.

Das Strategiepapier wurde erarbeitetet von der Fokusgruppe "Lebendige Industriekultur im Landkreis Zwickau". Ihr gehören Vertreter aus Verwaltung, Bildung, Tourismus, Industrie sowie Kultur- und Kreativwirtschaft an und wird durch den Landkreis Zwickau im Rahmen des von ihm geleiteten EU-Projektes InduCult 2.0 organisiert.

Ziel des Papiers ist es:

- lebendige Industriekultur als ein wesentliches Element im Identitätsprofil des Landkreises und seiner Städte und Gemeinden bewusst zu machen, auszuleuchten und zu verankern;

- darzulegen, auf welche verschiedene Weisen Industriekultur lebendig werden kann;

- strategische Handlungsempfehlungen für einen zeitgemäßen Industriekultur-Fahrplan in die Zukunft zu geben.

© PUNCTUM / Bertram Kober

© PUNCTUM / Bertram KoberArchitektur der Moderne in Sachsen

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (Hg.)2018

Sachsen verfügt nur über wenige unmittelbare Bezüge zum Bauhaus, jedoch haben sich im Lande zahlreiche Zeugnisse der Architekturmoderne erhalten und bereichern die sächsische Denkmallandschaft. Die Auswahl der in Fotografie und Text vorgestellten Objekte berücksichtigt sowohl Vorläufer als auch die verschiedenen parallelen Stilrichtungen, die die Architekturgeschichte des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts prägten.

© Passage-Verlag

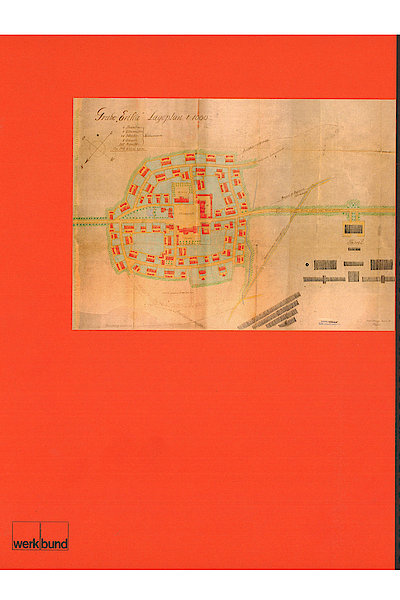

© Passage-VerlagWerkssiedlungen in Sachsen

Deutscher Werkbund Sachsen (Hg.)2017

Werkbericht 4

Werkssiedlungen waren (und sind) in sich industrialisierenden Regionen eine Möglichkeit zur Lösung des Wohnungsproblems. Im Industrieland Sachsen entstand eine Vielzahl an Werkssiedlungen, verschieden in Größe, Organisation und Gestaltungsanspruch. Auch hier wurde mit den politischen und ökonomischen Veränderungen nach 1989 dem werksbezogenen Wohnungsbau die Grundlage entzogen. Baukulturell bedeutende Siedlungen wurden als Kulturdenkmal ausgewiesen, andere verfielen oder wurden durch ihre Privatisierung stark verändert.

Der Deutsche Werkbund Sachsen widmet sich diesem Transformationsprozess und fasst die langjährige Auseinandersetzung mit diesem Thema im Werkbericht 4 zusammen. Die Autoren erinnern nicht nur an die Leistungen der Vergangenheit und ordnen diese in die Region Sachsen ein. Sie diskutieren auch den aktuellen Umgang mit den bestehenden Werkswohnhäusern und -siedlungen sowie die Frage nach deren möglicher Beispielwirkung für gegenwärtige und zukünftige Projekte unter den Produktionsbedingungen des digitalen Zeitalters. Drei Fotografen schufen Portraits zum aktuellen Zustand historischer Werkssiedlungen.

Technische Denkmale in Sachsen

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen (Hg.)2017

Arbeitsheft 27 des Landesamtes für Denkmalpflege Sachsen (LfD)

Das Arbeitsheft 27 des LfD widmet sich den Technischen Denkmalen in Sachsen. Aufgrund seiner bedeutenden Wirtschaftsgeschichte ist Sachsen reich an technischen Denkmalen unterschiedlichster Art. Deren Erforschung, Erhaltung und – wo möglich – Umnutzung ist das Thema dieser Publikation, die 30 Beiträge aus den Bereichen „Bergbau und Rohstoffgewinnung“, „Infrastruktur und Verkehr“, „Gewerbe und Produktion“, „Fabrikbau und Nachnutzung“, „Konstruktion und Bautechnik“ sowie „Antrieb und Energie“ enthält. Autoren aus ganz Sachsen haben Objekte gewählt, die für die jeweilige Gattung beispielhaft sind und durch aktuelle Forschungen oder Erhaltungsmaßnahmen im Fokus des Geschehens stehen. Sowohl das aktuelle Interesse für die Industriegeschichte als auch die anhaltend schwierigen Bedingungen für den Umgang mit ihrem kulturellen Erbe sind dem LfD Anlass, dieser speziellen Gattung der Kulturdenkmale ein eigenes Themenheft zu widmen und sie damit einer breiteren Öffentlichkeit näher zu bringen.

© Harald Kirschner

© Harald KirschnerRaster Beton

Juliane Richter, Tanja Scheffler und Hannah Sieben (Hg.)Vom Leben in Großwohnsiedlungen zwischen Kunst und Platte Leipzig-Grünau im internationalen Vergleich

2017

Zwischen Planung und Realität der Großwohnsiedlungen entfalten sich bis heute weltweit Debatten: Lebt im Plattenbau die Utopie von der Gleichheit aller Menschen, wie sie vor allem in der DDR propagiert wurde? Wie kann diese Erzählung für die Zukunft fortgeschrieben werden? Und können diese Siedlungen Antworten darauf geben, wie die Wohnungsfrage zu lösen ist und ob das Experiment geplanter Urbanität gelingen kann?

Raster Beton stellt bisher unveröffentlichte Arbeiten des Leipziger Fotografen Harald Kirschner der Dokumentation zeitgenössischer künstlerischer Positionen zum Leben in Großwohnsiedlungen gegenüber, die aus einem Festival in Leipzig-Grünau hervorgegangen sind. Anhand von Grünau beschreiben die Autor*innen Programm und Ästhetik serieller Fertigung und zeigen, welche Auswirkungen sie auf das Wohnen heute haben. Die architekturhistorische Studie untersucht internationale Beispiele von Großwohnsiedlungen und kontextualisiert das konstruktive und gestalterische Prinzip Plattenbau. Dabei werden die Ideengeschichte, Wahrnehmung und Rezeption von Städtebau und Architektur der großen Wohnsiedlungenebenso beleuchtet wie ihre Darstellung im Spielfilm.

Mit Texten von Katharina Benjamin, David Crowley, Tom Erdmann, Simone Hain, Dieter Hassenpflug, Thomas Hoscislawski, Wolfgang Kil, Antje Kirsch, Gwenaëlle Le Goullon, Kaja Mielcarek, Sebastian Pfeiffer, Stefan Rettich, Juliane Richter, Tanja Scheffler, Steffen Schröter, Susann Schumann, Hannah Sieben, Daniel Theiler, Monika Waszek und Janine Woltmann. Mit Fotografien von Harald Kirschner u.a.

Perspektiven der Industriekultur im ländlichen Raum

Helmuth Albrecht/Daniela WaltherKonzeption und grundlegender Ansatz zur Vermittlung des Themas Industriekultur im ländlichen Raum

2017

Sachsens Industrialisierung nahm ihren Ausgang im ländlichen Raum und hat diesen nachhaltig geprägt. Orte und Objekte der Industriekultur, meist technische Denkmale, sind in diesen Regionen wichtige Identitätsorte.

Auf Grundlage der Handlungsempfehlungen des WBR für Industriekultur in Sachsen am Zweckverband Sächsisches Industriemuseum wurden Vorschläge zur gezielten Förderung der Industriekultur im ländlichen Raum erarbeitet. In den Fokus genommen werden technische und industrielle Denkmale im ländlichen Raum sowie deren Eigentümer, Betreiber und Träger. Die Studie schlägt einen grundlegenden Ansatz zur Vermittlung von Industriekultur im ländlichen Raum vor, der sowohl für die Sachzeugen der Industriegeschichte als auch die ländlichen Regionen von Nutzen ist.

Vom Schutz und Erhalt industriekultureller Objekte profitieren viele: die Regionalentwicklung, die Wirtschaftsförderung und der Tourismus, aber auch Umwelt- und Naturschutz. Die nachhaltige Entwicklung des Themas Industriekultur dient auch der Stabilisierung des ländlichen Raumes in Sachsen.

Industriekultur in Thüringen

Jan Kobel u.a.Sharing Heritage 2018. Kulturelles Erbe kennt keine Grenzen

2017

Resultate und Ausblicke des nationalen Erfahrungsaustausches zur Industriekultur in Deutschland und Thüringen am 13.06.2017 im Milchhof Arnstadt.

Enthalten sind eine Zusammenfassung der Referentenbeiträge und der beiden Workshops "Thüringer Route der Industriekultur" sowie "Thüringer Themenjahr Industriekultur 2018".

Gekommen, um zu bleiben

Hannes Winkler, Birgit Eckert, Steve TietzeVon Louis Ferdinand Schönherr zur schönherr.fabrik - eine sächsische Erfolgsgeschichte

2017

Das zum 200. Geburtsjahr des Unternehmers Louis Ferdinand Schönherr erschienene Buch widmet sich der Biographie dieses Pioniers des Webstuhlbaus und seinem Lebenswerk. Erstmalig wird auch die Entwicklung des von L. F. Schönherr begründeten Industriestandortes rekonstruiert: die Bau- und Nutzungsgeschichte sowie die erfolgreiche Transformation zum heutigen Gewerbestandort.

Forschungsarbeit Teil II

Jana Reichenbach-Behnisch (Hg.)Bauteilkatalog Niedrigschwellige Instandsetzung

2017

Im Mittelpunkt dieses kombinierten Projekts aus angewandter Bauforschung und Modellvorhaben im Bundesland Sachsen stehen zwei bekannte Probleme, die sich immer weiter zuspitzen: zum einen der anhaltende Leerstand und Verfall historischer Industriebrachen und zum anderen der zunehmende Mangel an passendem Arbeitsraum für die junge und rasant wachsende Branche der Kreativwirtschaft.

Die Untersuchung anhand konkreter Transformationsimmobilien fokussierte sich auf baumfachliche und -rechtliche Fragen und legt erstmals belastbare Zahlen für die niedrigschwellige Sanierung von Industriebauten vor.

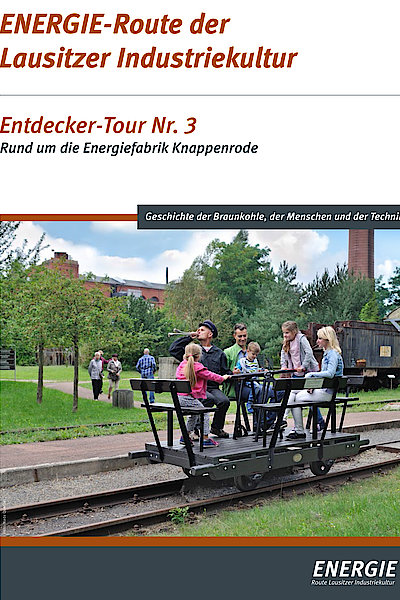

© ENERGIE-Route

© ENERGIE-RouteEntdeckertouren. Rund um die Energiefabrik Knappenrode

ENERGIE-Route der Lausitzer IndustriekulturGeschichte der Braunkohle, der Menschen und der Technik

2017

Tauchen Sie ein in den prägenden Teil der Lausitzer Kulturgeschichte: die Geschichte der Energiegewinnung. Sie hat die Landschaft der Lausitz und das Leben der Menschen tiefgreifend verändert. Die Stationen der ENERGIE-Route zeigen, wie Kohle zu Energie wird und wie die Bergleute lebten und arbeiteten. Und sie zeugen von einer von Menschenhand gemachten Landschaft: dem Lausitzer Seenland, das durch Flutung stillgelegter Tagebaue entsteht. Dieser Taschenführer ist Ihr Begleiter für eine Tagestour, die Sie bequem und in Eigenregie rund um die Energiefabrik Knappenrode unternehmen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Entdeckung der Lausitzer Kulturlandschaft!

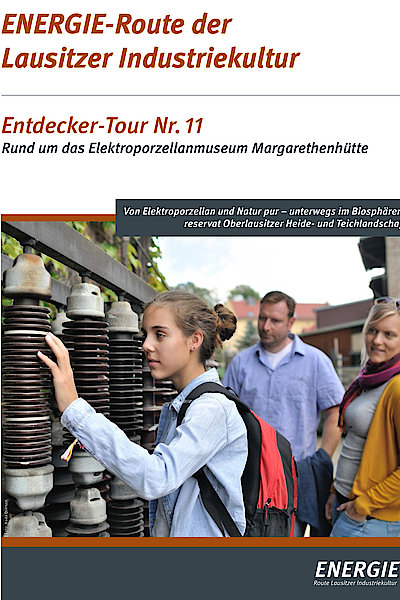

© ENERGIE-Route

© ENERGIE-RouteEntdeckertouren. Rund um das Elektroporzellanmuseum Margarethenhütte

ENERGIE-Route der Lausitzer IndustriekulturVon Elektroporzellan und Natur pur – unterwegs im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft

2017

Tauchen Sie ein in den prägenden Teil der Lausitzer Kulturgeschichte: die Geschichte der Energiegewinnung. Sie hat die Landschaft der Lausitz und das Leben der Menschen tiefgreifend verändert. Die Stationen der ENERGIE-Route zeigen, wie Kohle zu Energie wird und wie die Bergleute lebten und arbeiteten. Und sie zeugen von einer von Menschenhand gemachten Landschaft: dem Lausitzer Seenland, das durch Flutung stillgelegter Tagebaue entsteht. Dieser Taschenführer ist Ihr Begleiter für eine Tagestour, die Sie bequem und in Eigenregie rund um die Energiefabrik Knappenrode unternehmen können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Entdeckung der Lausitzer Kulturlandschaft!

© Franz Steiner Verlag

© Franz Steiner VerlagDie Wiederbegründung der Industrie- und Handelskammern in Ostdeutschland im Prozess der Wiedervereinigung

Jann Müller2017

Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte / Beihefte, Band 239

Die ostdeutsche Institutionenbildung gilt als wissenschaftlich bereits eingehend untersucht. Es stellt sich somit die Frage, ob sich für den gesellschaftlichen Integrationsprozess der 1990er Jahre überhaupt noch neue Perspektiven durch eine archivgestützte Forschung – die erst durch das Auslaufen archivischer Sperrfristen in den Fokus der Zeitgeschichte rücken kann – erschließen lassen. Jann Müller ergänzt die Deutungsangebote der Nachbardisziplinen in seiner Studie um eine zeithistorische Kontextualisierung. Etablierte Sichtweisen lassen sich in diesem Lichte hinterfragen. So muss der Ursprung der ostdeutschen Industrie- und Handelskammern weniger als bisher aus der Eigenlogik der deutschen Wiedervereinigung als vielmehr aus den Umständen der Friedlichen Revolution der DDR verstanden werden. Die Wiedervereinigung stellte die neue wirtschaftliche Selbstverwaltung vor eine veritable Bewährungsprobe. Bei Entstehung und Bewährung der neuen Kammern spielte nicht zuletzt das Zusammenwirken von Industrie- und Handelskammern, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und der Politik eine große Rolle. Eine bislang vernachlässigte Thematik, in die der Autor interessante neue Einblicke geben kann.

Authentisch und dynamisch

Landratsamt Landkreis Zwickau (Fokusgruppe Lebendige Industriekultur im Landkreis Zwickau)Argumente für eine lebendige Industriekultur im Landkreis Zwickau

2017

Die vorliegende Publikation erläutert den industriellen bzw. industriekulturellen Hintergrund im Landkreis. Anschließend stellt sie Argumente vor, weshalb es sich lohnt, lebendige Industriekultur als Kernthema des

Landkreises Zwickau zu entwickeln.

Altbauaktivierung – Strategien und Erfahrungen

Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR)2017

Die Broschüre fasst die Ergebnisse des Ressortforschungsprojektes „Altbauaktivierung – Strategien und Erfahrungen“ zusammen. Dargestellt werden die aktuellen Entwicklungstendenzen und Problemlagen von innerstädtischen Altbaubeständen im Quartierskontext, analysiert werden kommunale Altbaustrategien und private Initiativen und Informationen zum Thema aufbereitet.

© Zweckverband

© Zweckverband25 Jahre Industriemuseum Chemnitz

Oliver Brehm/Jürgen Kabus (Hg.)Industrie im Wandel erleben

2017

INDUSTRIEarchäologie. Studien zur Erforschung, Dokumentation und Bewahrung von Quellen zur Industriekultur, Bd. 17

Der Rückblick und Ausblick anlässlich des 25. Gründungsjahres des Sächsischen Industriemuseums Chemnitz vereint Beiträge externer und interner Experten sowie die Vorstellung der aktuellen Dauerausstellung.

Mit der Gründung des Industriemuseums Chemnitz wurde ein lang gehegter Wunsch der Chemnitzer Realität, der erstmals bereits 1827 formuliert wurde, als Chemnitzer Unternehmer die Einrichtung von Modellsammlungen und Musterinstituten forderten. Über 160 Jahre mussten bis zur Gründung des Museums vergehen. Dem konstanten Engagement Chemnitzer Unternehmer, Politiker und Bürger ist es zu verdanken, dass die Idee eines Industriemuseums nicht in Vergessenheit geraten ist und letztendlich umgesetzt werden konnte.

Mit dem Niedergang großer Bereiche der DDR-Wirtschaft nach der politischen Wende 1989/90 wurde ein ungeahnter Fundus an historischen Maschinen und ganzen Produktionsstätten, zum Teil frühindustrieller Ausprägung, verfügbar. Das erkannten gleichermaßen Wissenschaftler und Techniker. Sie sahen die einmalige Chance und gleichzeitig die Verpflichtung, die zur Vernichtung und Verschrottung anstehenden industriellen Zeitzeugnisse zu sammeln und zu bewahren. Die Bürger und Politiker der Stadt Chemnitz sahen 1990 den Zeitpunkt gekommen, den lang gehegten Wunsch nach einem Industriemuseum umzusetzen: Am 28. August 1991 beschloss das damalige Stadtparlament der Stadt Chemnitz die Gründung des Industriemuseums Chemnitz.

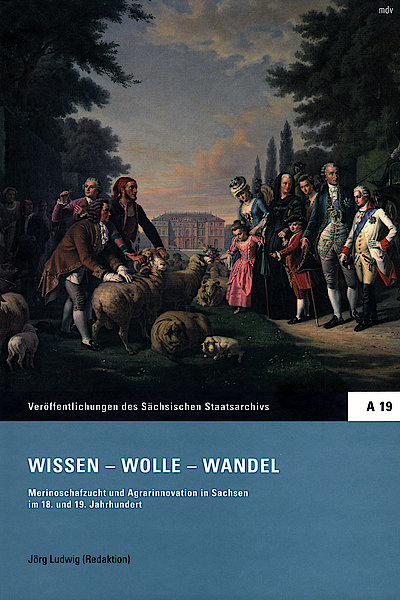

© MDV

© MDVWissen – Wolle – Wandel

Jörg Ludwig (Red.)Merinoschafzucht und Agrarinnovation in Sachsen im 18. und 19. Jahrhundert

2016

Veröffentlichungen des Sächsischen Staatsarchivs, Reihe A, Bd. 19

Ein Beispiel für erfolgreiche Agrarinnovation

Im Sommer 1765 trafen 220 spanische Merinoschafe in Sachsen ein. Dies wurde zum Ausgangspunkt für eine europaweit beachtete Veredlung der sächsischen Schafbestände. In der Geschichte der sächsischen Landwirtschaft des 18. und frühen 19. Jahrhunderts gilt die Einführung der Merinoschafe neben dem Anbau von Kartoffeln und Futterpflanzen als Beispiel für eine erfolgreiche Agrarinnovation. Zuchterfolge und hohe Renditen im Wollhandel führten jedoch auch dazu, dass der Ausbau der herrschaftlichen Schafhaltung und die Geltendmachung damit verbundener Trift- und Hutungsrechte notwendige agrarrechtliche Reformen behinderten und die wirtschaftliche Entfaltung der zahlreichen bäuerlichen Wirtschaften hemmten. Von der Erzeugung der sächsischen Merinowolle profitierten vor allem Rittergutsbesitzer, Wollkaufleute und die Produzenten hochwertiger Wolltextilien.

Das Buch enthält die Beiträge einer Tagung, die am 5. und 6. November 2015 im Hauptstaatsarchiv Dresden stattfand. Sie thematisieren die Geschichte der sächsischen Merinoschafzucht und damit verbundener Bereiche der Agrar- und Wirtschaftsgeschichte Sachsens im 18. und 19. Jahrhundert. Neben Innovations- und Marktintegrationsprozessen stellen sie Zusammenhänge zwischen landwirtschaftlicher Entwicklung, gewerblicher Durchdringung und institutionellem Wandel dar, untersuchen Fragen von Wissensproduktion, Wissenstransfer und agrarischer Praxis und gehen auf Verbindungen zwischen Landwirtschaft, protoindustriellem Gewerbe und Fabrikindustrie sowie auf herrschaftlich-bäuerliche Konfliktpotenziale ein, die sich aus der Schafhaltung ergaben.

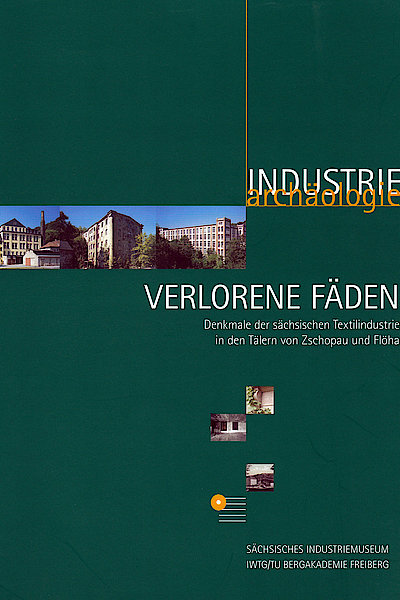

© Zweckverband

© ZweckverbandVerlorene Fäden

Helmuth Albrecht u.a. (Hg.)Denkmale der sächsischen Textilindustrie in den Tälern von Zschopau und Flöha

2016

INDUSTRIEarchäologie. Studien zur Erforschung, Dokumentation und Bewahrung von Quellen zur Industriekultur, Bd. 16

'Verlorene Fäden' bietet eine Zusammenfassung der im Rahmen industriearchäologischer Projektseminare am Institut für Industriearchäologie, Wissenschafts- und Technikgeschichte (IWTG) der TU Bergakademie Freiberg durch Studierende entstandenen Dokumentationen von Denkmalen der sächsischen Textilindustrie in den Tälern von Zschopau und Flöha, wobei die ursprünglichen Untersuchungsergebnisse zu den einzelnen Objekten nach einheitlichen Kriterien zusammengefasst und verdichtet wurden. Nur so war es möglich, in einem einzigen Band die über Jahre zusammengetragenen, Dokumentationsergebnisse zu präsentieren. Ziel dieser Zusammenfassung ist es einerseits, auf den großen und wertvollen Bestand historischer Textilfabriken in den Tälern von Zschopau und Flöha hinzuweisen und sie einem breiteren Publikum vorzustellen, sowie andererseits auf den seit Jahren schleichenden Verlust und Niedergang sowie den vielfach desolaten Zustand dieser wertvollen Sachzeugen der sächsischen Textilgeschichte aufmerksam zu machen. Es ist dieser Zustand und die andauernde Verfallsgeschichte dieser Industriedenkmale, die dem Buch seinen Titel 'Verlorene Fäden' gegeben hat.

© INIK

© INIKNeue Industriekultur

Sebastian Hettchen, Heidi Pinkepank und Lars ScharnholzLausitzer Streitschrift zur Aktualisierung eines Begriffs

2016

Die Streitschrift „Neue Industriekultur“ basiert auf Thesen, die das Institut für Neue Industriekultur (INIK) während seiner mehr als 10-jährigen Erfahrung im Industriekultursektor entwickelt hat. Dabei taucht immer wieder die Frage auf, was genau „Neue Industriekultur“ eigentlich ausmacht. Gibt es überhaupt eine neue Kultur des Industriellen? Das vielleicht nicht. Die Kultur des Industriellen hat sich gewandelt, doch deshalb ist sie nicht neu. Aber die Beschäftigung mit und das Bewusstsein für Industriekultur könnte in eine neue Richtung gehen. Hierin liegt der Anspruch, den das INIK hat. Und genau das ist auch eine Frage der Gestaltung und der Nachhaltigkeit – sozial, ökologisch, ökonomisch, baulich.

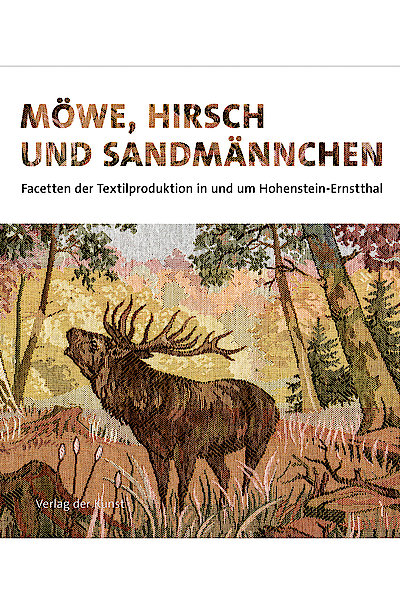

© Verlag der Kunst

© Verlag der KunstMöwe, Hirsch und Sandmännchen

Rainer KarlschFacetten der Textilproduktion in und um Hohenstein-Ernstthal

2016

Reihe Weiß-Grün für Sächsische Geschichte und Volkskultur, Nr. 48

Unter dem Zeichen der Möwe firmierten lange Zeit die Produkte der Möbelstoffweberei in Hohenstein-Ernstthal und Umgebung. Zahlreiche Arbeitsbiografien in der Region sind mit MPW oder MöPlü verbunden. Von den arbeitsweltlichen und sozialen Bedingungen in diesem einst volkseigenen Textilbetrieb erzählt dieses Buch ebenso wie von den wirtschaftsgeschichtlichen Rahmenbedingungen für die Entstehung einer so dichten und reichen Textilindustriekultur, die Hohenstein-Ernstthal einst zu Deutschlands Marktführer für die hochkomplexe und gestalterisch anspruchsvolle Produktion von Bildteppichen werden ließ.

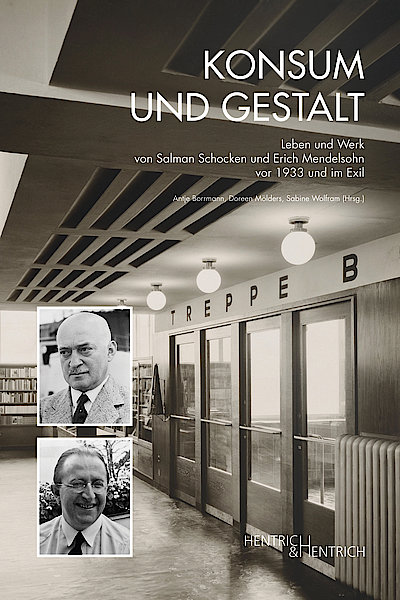

Konsum und Gestalt

Antje Borrmann, Doreen Mölders, Sabine Wolfram (Hrsg.)Leben und Werk von Salman Schocken und Erich Mendelsohn vor 1933 und im Exil

2016

Im Zentrum des Sammelbandes stehen zwei bedeutende Akteure deutsch-jüdischen Lebens: Salman Schocken als Kaufhausunternehmer, Verleger sowie Förderer jüdischer Kultur und Erich Mendelsohn als begnadeter Architekt der Moderne. Die Beiträge der Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland– u.a. der Geschichte, Literaturwissenschaft, Germanistik und Architekturgeschichte – bieten biografische Details einerseits und Einblicke in die Gesellschafts- und Kulturarbeit der Protagonisten als Juden, Intellektuelle und Visionäre andererseits. Durch die Herstellung von Referenzen zu den zeithistorischen Diskursen werden den biographischen Daten die notwendigen kulturhistorischen Konturen verliehen.

Handreichungen zur Erstellung eines Exposés

Barbara DitzeErgebnisse Workshop Aue am 13.09.2016

2016

Zukunftsraum Industriebau

Die Handreichung mit Praxisbeispielen ist im Vernetzungsprojekt "Zukunftsraum Industriebau" entstanden. Zusammengefaßt sind die Ergebnisse eines Workshops zum Thema Vermarktung von historischen Industriebauten am 13.09.2016 in Aue.

Um leer stehende denkmalgeschützte Industriebauten in den Blick von Investoren, Projektentwicklern zu rücken und Bedürfnisse bei späteren Nutzern zu wecken, gibt es eine Reihe von Maßnahmen. Das Exposé ist eines der bekanntesten Instrumente, die vielfältigen Facetten eines Baudenkmals darzustellen, die Besonderheiten hervorzuheben und auf Bedarfe und Wünsche der Zielgruppen einzugehen. Mit Beschreibungen, Fotos, Grafiken, Hintergrundinformationen und der Visualisierung des zukünftigen Aussehens wird das Baudenkmal wieder erlebbar.

© Franz Steiner Verlag

© Franz Steiner VerlagEine andere Industrialisierung

Michael SchäferDie Transformation der sächsischen Textilexportgewerbe 1790–1890

2016

Regionale Industrialisierung, Bd. 7

Sachsen zählt zu den bedeutendsten deutschen Industrieregionen, der industrielle Wandel kam hier schon sehr frühzeitig in Gang. Die Industrialisierung in Sachsen verlief jedoch keineswegs als plötzliche „Revolution“. Sie gründete vielmehr in den jahrhundertelangen Vorläufen einer Gewerbelandschaft, in der vor allem Textilien erzeugt und in alle Welt exportiert wurden. Die Transformation der sächsischen Textilexportgewerbe seit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts öffnet daher den Blick für das Szenario einer „anderen“ Industrialisierung: Industrielle Strukturen bildeten sich erst allmählich über längere Zeiträume aus, große Fabrikunternehmen waren noch am Ende des 19. Jahrhunderts die Ausnahme, dezentrale Betriebsformen blieben erhalten oder prägten sich neu aus. Anders als die meisten Studien zur Industrialisierung beschränkt sich Michael Schäfer nicht auf den Bereich der Produktion, sondern nimmt zugleich die Sphäre des Marktes systematisch in den Blick. Er kann damit zeigen, wie der Zugang zu Rohstoff- und Absatzmärkten und die Konstellationen des Wettbewerbs auf diesen Märkten den Industrialisierungsprozess in den sächsischen Textilrevieren beeinflussten.

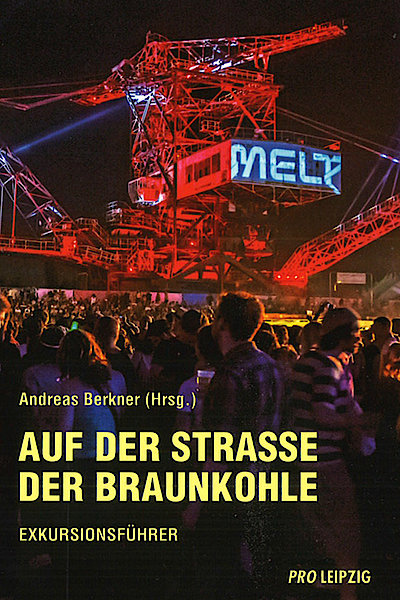

© Dachverein

© DachvereinAuf der Straße der Braunkohle

Andreas Berkner (Hg.)Exkursionsführer

2016

Das mitteldeutsche Braunkohlenrevier als Sport- und Freizeitregion? Noch vor 20 Jahren war es kaum vorstellbar, zwischen „Mondlandschaften“, rauchenden Schornsteinen und verdreckten Flüssen Erholung zu suchen. Inzwischen hat sich vieles verändert. Kohle und Energie fanden eine erneuerte technologisch Basis, für die Kraftwerksneubauten in der Region stehen. Durch Renaturierung und Landschaftsumbau der Industrielandschaft wurde eine attraktive Freizeitlandschaft geschaffen. Entdecken Sie diese Region und planen Sie mit diesem Exkursionsführer Ihre Freizeitaktivitäten in einer „Landschaft nach der Kohle“.

In diesem Ekursionsführer erhalten Sie alle hierfür notwendigen Informationen: Sachzeugenbeschreibungen, Service- und Orientierungshinweise, Daten, Fakten, Themenspecials. Wir wünschen Ihnen erlebnisreiche Erkundungen im Revier - Glück auf!

© Verlag der Kunst

© Verlag der KunstSachsens Industriearchitektur

Bertram Kober2015

Architekturfotografie spielt im umfangreichen Werk des mehrfach ausgezeichneten Leipziger Fotografen Bertram Kober seit Langem eine wichtige Rolle. Diese Publikation gibt einen aktuellen Überblick zur Vielfalt und Qualität sächsischer Industriearchitektur. Gezeigt wird ein Bauerbe, das für Sachsens Selbstverständnis als Land der Industrie und der Industriekultur wirbt. Kobers Bilder zeigen den Wert dieser Industriearchitektur und fördern damit auch das Engagement für ihren Erhalt. Durch seine Bildsprache gewinnen auch zum Teil dringend erhaltungsbedürftigen Bauten neue Kraft und Würde.

Max Pommer

Stefan W. Krieg u.a. (Hg.)Architekt und Betonpionier

2015

Max Pommer war Wegbereiter des modernen Bauens in Sachsen und engagierte sich stark für die Lösung der „Wohnungsfrage“ in der Zeit der Hochindustrialisierung. Als Architekt prägte er mit seinen Bauten insbesondere seinen Hauptwirkungsort: Leipzig. Pommer hat hier von 1879 bis 1912 zahlreiche Bauten – von Villen über Mietshäuser und Sozialwohnungen bis zum Industriebau – entworfen und errichtet. Auch in Gera, Crimmitschau und Meerane baute er Villen und Bankgebäude.

Als Bauunternehmer führte er mit seiner 1898 gegründeten Firma den Stahlbetonbau in Sachsen ein und errichtete in Leipzig den ältesten erhaltenen Stahlbetonbau Deutschlands.

Mit dem Lexikonverleger Herrmann J. Meyer schuf er Deutschlands zweitgrößte Wohnungsbaustiftung: die Meyer‘schen Häuser in Leipzig. Aus dieser Zusammenarbeit erklärt sich Pommer als sozial engagierter Bürger, der die Entwicklung der Stadt Leipzig als Stadtverordneter und Stadtrat bewusst und verantwortungsvoll mitgestaltet hat.

Auf all diesen Feldern hinterließ Max Pommer Spuren. Die Autoren Stefan W. Krieg, Dieter Pommer, Thomas Adam und Anett Müller stellen Person und Tätigkeit Max Pommers ausführlich dar und würdigen erstmals seine Lebensleistung.

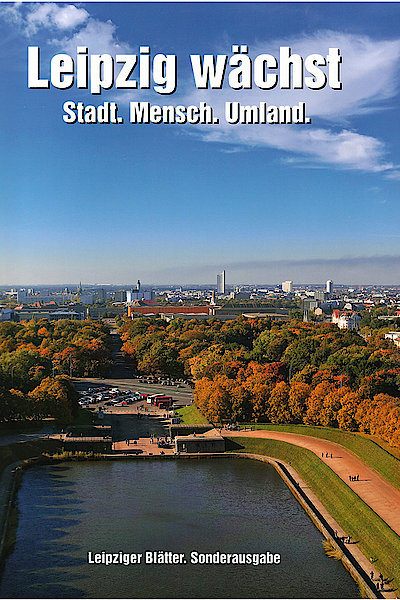

© Passage Verlag

© Passage VerlagLeipziger Blätter. Sonderheft Leipzig wächst

Kulturstiftung Leipzig (Hg.)Stadt. Mensch. Umland.

2015

Architekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner sind immer mehr gefordert, eine Baukultur hochzuhalten beziehungsweise weiterzuentwickeln, die eine so attraktive wie funktionale, eine so ökologische wie wirtschaftliche Gestaltung unserer Lebenswelt unterstützt. Gerade in einer wachsenden Stadt wie Leipzig werden diese Herausforderungen besonders deutlich. Jede Stadtentwicklung hat auch immer weitreichende Auswirkungen auf das jeweilige Umland.

© Routledge

© RoutledgeIndustrial Heritage Sites in Transformation

Heike Oevermann/Harald A. MiegClash of Discourses

2015

The management of industrial heritage sites requires rethinking in the context of urban change, and the issue of how to balance protection, preservation/conservation, and development becomes all the more crucial as industrial heritage sites grow in number. This brings into play new challenges-not only through the known conflicts between monument preservation and contemporary architecture, but also with the increasing demand for economic urban development by reusing the built heritage of former industrial sites. This book explores the conservation and change of industrial heritage sites in transformation, presenting and examining ten European and Asian case studies. The interdisciplinary approach of the book connects a diversity of rationales and discourses, including monument protection, World Heritage conventions, urban regeneration, urban planning and design, architecture, and politics. This is the first book to deepen the understanding of industrial heritage site management as a networked, multi-dimensional task involving diverse social agents and societal discourses.

Handreichung für Kommunalvertreter zum Start eines Prozesses zur Umnutzung von Industriebrachen unter Beteiligung der Bürgerschaft

Barbara Ditze2015

Zukunftsraum Industriebau

Die Handreichung richtet sich an kommunale Eigentümer von leer stehenden, denkmalgeschützten Industriebauten, die die Zeit des Leerstands beenden wollen, um die Industriebauten wieder für die städtische Entwicklung und letztendlich für die Bürger nutzbar zu machen. Die Handreichung bietet Hilfestellung, um den Prozess gemeinschaftlich mit Mitarbeitern verschiedener kommunaler Aufgabenbereiche und interessierten Bürgern anzugehen.

Forschungsarbeit Teil I

Jana Reichenbach-Behnisch (Hg.)Niedrigschwellige Instandsetzung brachliegender Industrieanlagen für die Kreativwirtschaft

2015

Im Mittelpunkt dieses kombinierten Projekts aus angewandter Bauforschung und Modellvorhaben im Bundesland Sachsen stehen zwei bekannte Probleme, die sich immer weiter zuspitzen: zum einen der anhaltende Leerstand und Verfall historischer Industriebrachen und zum anderen der zunehmende Mangel an passendem Arbeitsraum für die junge und rasant wachsende Branche der Kreativwirtschaft.

© Lehmstadt

© LehmstadtDie gerettete Stadt

Arnold BartetzkyArchitektur und Stadtentwicklung in Leipzig seit 1989 – Erfolge, Risiken, Verluste

2015

In der späten DDR-Zeit stand der dramatische Verfall Leipzigs stellvertretend für den Niedergang der Städte in Ostdeutschland. So bestimmte die im Wendeherbst offen gestellte Frage »Ist Leipzig noch zu retten?« nicht nur die hiesigen Debatten über die Zukunft der Stadt. Sie rüttelte die ganze Republik auf.

Leipzig wurde gerettet – zumindest in weiten Teilen. Doch die Entwicklung verlief alles andere als geradlinig. In den frühen neunziger Jahren wurde die größte Stadt Sachsens zur Boomtown des Ostens ausgerufen. Doch nur wenige Jahre später galt sie als Paradebeispiel einer Schrumpfstadt und erlangte traurige Berühmtheit als Abrisshauptstadt Deutschlands.

Es dauerte allerdings nicht lange, bis der nächste Umschwung kam: Leipzig begann wieder zu wachsen, neue Industriebetriebe siedelten sich an, die Bau- und Sanierungstätigkeit kam erneut in Schwung. Heute gilt Leipzig, trotz einiger unbewältigter Probleme und bleibender Risiken, als eine der attraktivsten Großstädte Deutschlands und als Musterbeispiel erfolgreicher Stadtentwicklung.

In keiner anderen Stadt Ostdeutschlands lassen sich die Höhen und Tiefen, Chancen und Gefahren, Hoffnungen und Enttäuschungen, Erfolge und Krisen, Glanzleistungen und Desaster nachwendezeitlicher Stadtentwicklung so anschaulich verfolgen wie in Leipzig.

Arnold Bartetzky, langjähriger Beobachter und Kommentator des Leipziger Baugeschehens, beschreibt den seit 1989 zurückgelegten Weg mit großer Sachkenntnis, lebendig und präzise, zuspitzend und doch ausgewogen.

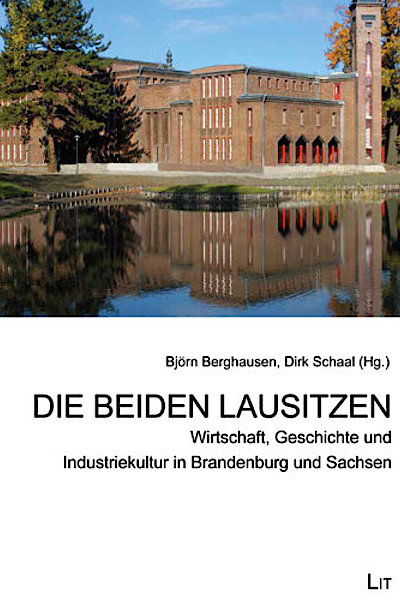

© Lit-Verlag

© Lit-VerlagDie beiden Lausitzen

Björn Berghausen/Dirk Schaal (Hg.)Wirtschaft, Geschichte und Industriekultur in Brandenburg und Sachsen

2015

Einzelveröffentlichung des Brandenburgischen Landeshauptarchiv, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte

Die brandenburgischen und die sächsischen Teile der Niederlausitz bilden einen Wirtschaftsraum mit einem gemeinsamen Industriekulturerbe. Wie dieser Wirtschaftsraum sich konstituiert und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Umgang mit der Lausitzer Industriekultur bestehen, wird in dem vorliegenden Band diskutiert. Die Tagung „Die beiden Lausitzer. Wirtschaft, Geschichte und Industriekultur in Brandenburg und Sachsen“ am 6. und 7. Oktober 2014 in Cottbus untersuchte den Wirtschaftsraum Lausitz in Geschichte und Gegenwart. Als gemeinsame Veranstaltung des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchivs und der Koordinierungsstelle Sächsische Industriekultur war sie Teil des Themenjahres des Kulturlandes Brandenburg „PREUSSEN – SACHSEN – BRANDENBURG. Nachbarschaften im Wandel“.

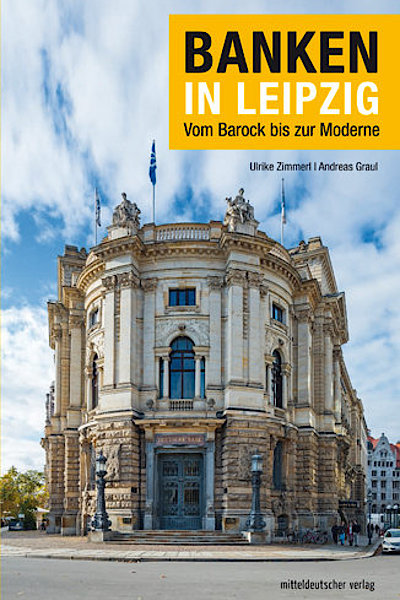

© MDV

© MDVBanken in Leipzig

Ulrike Zimmerl/Andreas GraulVom Barock bis zur Moderne

2015

Viele der repräsentativsten Gebäude in Leipzigs Innenstadt sind von Banken errichtet worden. Aus allen Phasen des modernen Bankwesens haben sich architektonische Zeugnisse erhalten. Hier finden sich Bank- und Handelshäuser des Barock, Privatbanken des frühen sowie Staats- und Universalbanken des späten 19. Jahrhunderts, Geldhäuser im Stil der Reformarchitektur, der klassischen Moderne und zeitgenössische Bankenarchitektur. An ihrem Beispiel wird eine Typologie der Bankenarchitektur und der Ikonografie des Bankwesens entworfen und Leipzigs Bedeutung als europäische Messe- und Handelsstadt sowie Bankenzentrum für den mitteldeutschen Wirtschaftsraum anschaulich gemacht.

Archäologie eines Kaufhauses

Sabine Wolfram (Hrsg.)Konzern, Bauherr, Architekt

2015

Das zweite Buch zur Dauerausstellung im Staatlichen Museum für Archäologie Chemnitz – kurz smac – informiert über die Geschichte des Museumsgebäudes: das ehemalige Kaufhaus Schocken.In drei großen Kapiteln wird in verständlichen Texten und mit vielen Abbildungen die Geschichte des Schocken Konzerns und insbesondere des Chemnitzer Kaufhaus Schocken, des Bauherrn und Konzernmitbegründers Salman Schocken, der auch ein großer Bücherliebhaber, Verleger, Mäzen und Zionist war, sowie das Leben und Werk des Architekten Erich Mendelsohn vorgestellt. Sowohl Salman Schocken als auch Erich Mendelsohn waren Deutsche jüdischen Glaubens, sodass Ausstellungen und Katalog auch eine Spurensuche deutsch-jüdischer Geschichte sind.Das Buch ist im Stile der Zeit um 1930 gehalten und bezieht sich damit auf die Blütezeit des Schocken-Konzerns. Die gehobene Ausstattung ist gleichfalls eine Hommage an den Bücherliebhaber Salman Schocken.

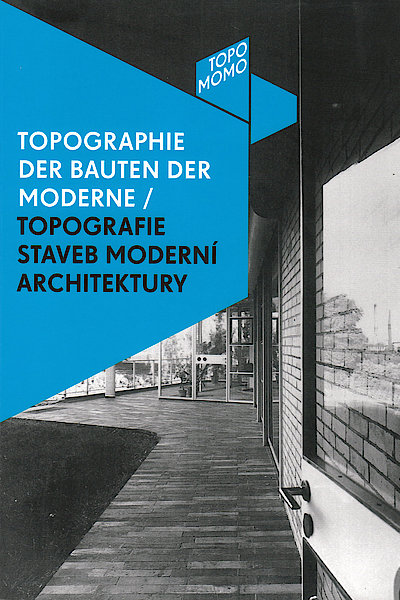

© TOPOMOMO

© TOPOMOMOTOPOMOMO

Stiftung Haus Schminke (Hg.)Topographie der Bauten der Moderne

2014

Das Reiselesebuch zum deutsch-tschechischen EU-Projekt »TOPOMOMO – Topographie der Bauten der Moderne« eröffnet neue Perspektiven. Bislang ist die Euroregion Neiße eher als Natur- und Wanderparadies bekannt. Jetzt können Besucher sie von einer neuen und ungewöhnlichen Seite erleben. Die Baukultur des frühen 20. Jahrhunderts erblühte auch abseits der großen Metropolen im Geist der Moderne. Der Band dokumentiert beeindruckende Zeugnisse einer Zeit des Fortschrittsglaubens und der Technikbegeisterung in Ostsachsen und Nordböhmen und beschreibt die spannenden Geschichten, die hinter den ungewöhnlichen Bauten stehen.

Turistický průvodce, který máte před sebou a který vznikl v rámci evropského projektu »TOPOMOMO – Topografie staveb moderní architektury«, otevírá novou perspektivu. Euroregion Nisa je dosud znám především jako přírodní a turistický ráj. Nyní jej však návštěvníci mohou zažít ze zcela nové a nezvyklé stránky. Stavební kultura začátku 20. století rozkvetla v duchu moderny i mimo velké metropole. Tato publikace přináší úchvatná svědectví z doby, věřící v pokrok a nadšené rozvojem techniky, a popisuje napínavou historii neobvyklých staveb ve východním Sasku a v severních Čechách.

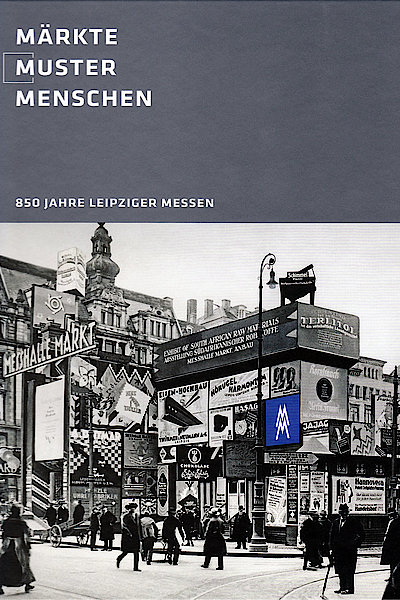

© Leipziger Medien Service GmbH

© Leipziger Medien Service GmbHMärkte, Muster, Menschen

Heike Fischer u.a.850 Jahre Leipziger Messen

2014

Keine andere deutsche Stadt wurde so durch Märkte und Messen geprägt wie Leipzig. Und umgekehrt. Diese Geschichte erzählt das Buch "Märkte, Muster, Menschen - 850 Jahre Leipziger Messen".

Das reich bebilderte Buch lädt zu einer Zeitreise durch die Leipziger Handelsgeschichte ein. Es stellt die Messegeschichte der Stadt von den Ursprüngen bis zur Gegenwart dar, darunter auch die großen Zäsuren in der Entwicklung der Leipziger Messe. Neben dem unterhaltsamen Ton besticht das Buch durch seine moderne, leicht anmutende Gestaltung - mit Liebe zum Detail und vielen, zum Teil wenig bekannten Bildern.

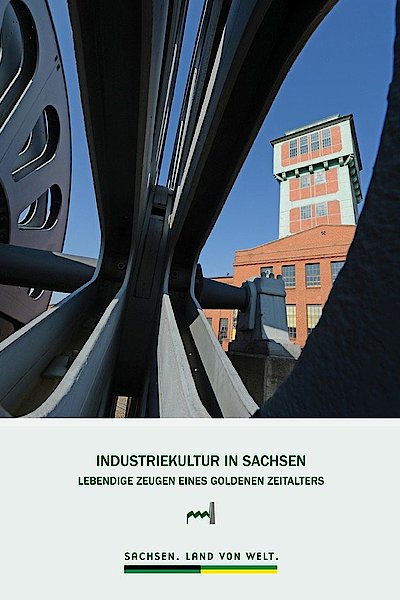

© TMGS

© TMGSIndustriekultur in Sachsen

Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen (Hg.)Lebendige Zeugen eines goldenen Zeitalters

2014

Sachsen hat bekanntermaßen viel zu bieten, insbesondere wenn es um Architektur, Musik und Kunst oder auch schöne Landschaften geht. Aber Sachsen hat noch eine andere Seite: Vom „Rétablissement“, seinem ganz eigenen Wirtschaftswunder nach dem Siebenjährigen Krieg, bis zum Zweiten Weltkrieg war Sachsen die führende Wirtschaftsregion Deutschlands. Industrie und Handel trafen sich in der Metropole Leipzig, dem weltweit führenden Messestandort. Sachsen war am dichtesten besiedelt und nicht nur in Chemnitz und Dresden, sondern auch in kleinen Städten und Dörfern stellten Unternehmen, die oft Weltmarktführer waren, vielfältigste Maschinen und Produkte her.

Das goldene Zeitalter endete abrupt nach dem Zweiten Weltkrieg, als Sachsen seiner traditionellen Märkte beraubt wurde, Führungs- und Fachkräfte in den Westen flohen und bekannte sächsische Marken wie Audi und Wella dort einen Neustart wagen mussten. Dennoch blieb Sachsen das Zentrum der Industrieproduktion in der DDR und eines der wichtigsten des ganzen Ostblocks. Mit der deutschen Wiedervereinigung wurde ein totaler Neuanfang notwendig, der für vieles das Ende bedeutete, aber auch manches zu neuer Blüte führte.

Es lohnt sich, die Zeugen der sächsischen Industriegeschichte anzuschauen. Deren Bewahrung und Pflege hat in Sachsen eine lange Tradition: 1908 wurde mit dem Frohnauer Hammer das erste technische Denkmal in Deutschland überhaupt unter Schutz gestellt. Er ist noch voll funktionsfähig und wird regelmäßig vorgeführt. Auch viele andere Sehenswürdigkeiten sind keine „toten“ Museen, sondern lebendige Orte, an denen eine große Tradition bewahrt wird. Und bei manchen ist die alte Zeit nur Teil einer fortlaufenden Erfolgsgeschichte.

Industriekultur 2020

Land Nordrhein-Westfalen, Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL), Landschaftsverband Rheinland (LVR), Regionalverband Ruhr (RVR), Stadt Dortmund und Stadt Essen (Hg.)Positionen und Visionen für Nordrhein-Westfalen

2014

Über 3.500 denkmalgeschützte Objekte sind Zeugnisse der Industriegeschichte des Landes Nordrhein-Westfalen und locken jedes Jahr viele Millionen Besucher an. Sie besuchen die großen Industriemuseen der beiden Landschaftsverbände, das Welterbe Zollverein und die fast 100 kleineren Industriemuseen, die Besucherbergwerke und Tourismuseisenbahnen, die „Route der Industriekultur“ des Regionalverbandes Ruhr. Mit erheblicher Unterstützung des Landes ist in den letzten 30 Jahren eine weltweit einmalig dichte industriekulturelle Landschaft von Museen, Erinnerungsstätten der Industriearbeit, Symbolen des Strukturwandels und Spielstätten für die Kultur der Gegenwart entstanden. Unterschiedliche Träger und Netzwerke, aber auch engagierte Bürgerinnen und Bürger bewahren die industriekulturellen Zeugnisse der regionalen Geschichte und Identität vor Ort und entwickeln sie weiter.

Welche Rolle kommt der Industriekultur in Zukunft zu? Welche Funktion kann sie einnehmen im Spannungsfeld von ökonomischen Interessen und kulturellen Belangen? Wie kann die Vielfalt der industriekulturellen Landschaft in ihrer ganzen Bandbreite vom Weltkulturerbe bis zum bürgerschaftlichen Netzwerk nachhaltig gesichert und konsolidiert werden? Wo verortet sich die Industriekultur im Konzert der kulturellen Angebote, im Spannungsfeld von Event- und Erinnerungskultur? Wo liegen dabei Zukunft und Rolle der klassischen Industriemuseen als Lern- und Bildungsorte in einer durch kulturelle Vielfalt geprägten postindustriellen Gesellschaft? Diese Leitfragen standen im Mittelpunkt der Tagung „Industriekultur 2020. Positionen und Visionen für Nordrhein-Westfalen“. Diskutiert wurden sie mit knapp 300 Vertreterinnen und Vertretern aus der Politik, der Museumsszene, den Schulen und anderen Bildungseinrichtungen, mit Denkmalpflegern, Städtebauern und Touristikern, Fachwissenschaftlern, Studierenden und interessierten Laien sowie Angehörigen von industriekulturellen Initiativen und Geschichtsvereinen aus dem ganzen Bundesgebiet. Zentrales Ergebnis war die Verabschiedung der „Charta Industriekultur NRW 2020“.

Der Band dokumentiert die Tagungsbeiträge und stellt die Industriekultur Nordrhein-Westfalens in einer umfassenden Bilderstrecke vor.

© EGG

© EGGDie Garage des Zühlener Pfarrers

Michael Jurk /Katrin Lege (Hg.)Beiträge zu Geschichte und Struktur der Dresdner Bank-Überlieferung im Historischen Archiv der Commerzbank

2014

Publikationen der Eugen-Gutmann-Gesellschaft, Bd. 7

Obwohl der Name der traditionsreichen Dresdner Bank seit ihrer Übernahme durch die Commerzbank im Jahre 2008 aus der Öffentlichkeit verschwunden ist, haben sich dennoch Belege für ihre gut 130-jährige Tätigkeit erhalten. Es handelt sich um einen rund 14 laufende Kilometer umfassenden Aktenbestand des Institutes sowie die zugehörigen Sammlungen und Dokumentationen. Unter Kulturgutschutz stehend bilden diese Zeugnisse einer langen Bankengeschichte heute einen wichtigen Teil des Historischen Archivs der Commerzbank.

Den Kern des Bandes bildet das Aktenbestandsverzeichnis, das Details über Struktur, Inhalt und Laufzeit der erhaltenen Unterlagen bietet. Daneben geben ergänzende Beiträge Auskunft u.a. über die Vorgeschichte des 1999 gegründeten Archivs, über das oftmals abenteuerliche Schicksal der Akten und über deren Nutzung für die 2006 erschienene Studie "Die Dresdner Bank im Dritten Reich".

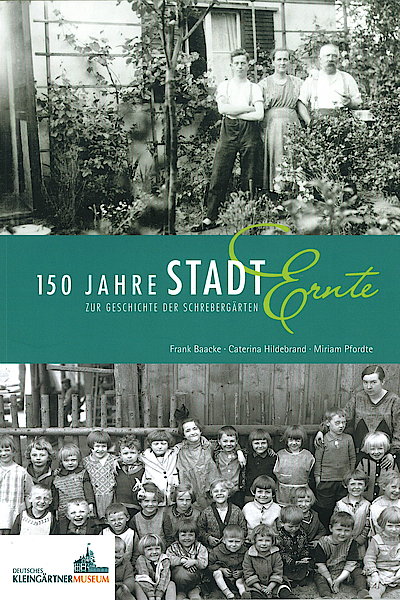

150 StadtErnte

Frank Baacke, Caterina Hildebrand, Miriam PfordteZur Geschichte der Schrebergärten

2014

Wissenschaftliche Schriftenreihe des Deutschen Kleingärtnermuseums – Heft 14

Steigende Einwohnerzahlen, beengte Wohnverhältnisse und sozialer Wandel prägten die Zeit der Industrialisierung und Urbanisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ein Stückchen Gartenland in den aufstrebenden Städten zu erhalten, war für Einzelpersonen fast unmöglich. Ausgehend von der Besorgnis um das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Großstadt und dem Wunsch nach öffentlichen Spiel- und Turnplätzen gründete sich am 10. Mai 1864 der erste Schreberverein in Leipzig. Die Schrebervereine schlugen erfolgreich eine Brücke zwischen Jugendpflege und gärtnerischer Tätigkeit und schufen gleichzeitig einen grünen Ruhepol im hektischen Großstadtleben. Die Idee der Schrebergärten verbreitete sich danach in ganz Deutschland und entwickelte sich zu einer bedeutenden Ursprungslinie für die Entstehung der `kleinen Gärten`.

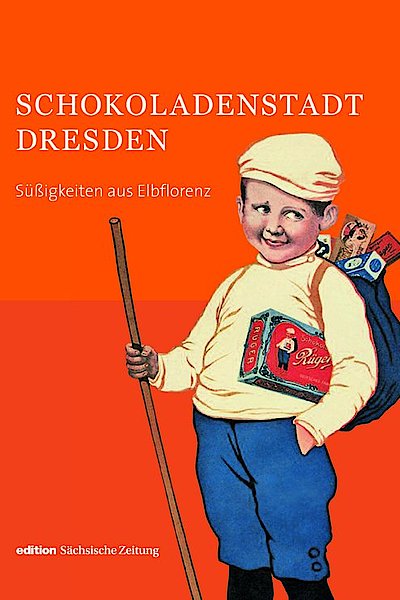

© edition Sächsische Zeitung

© edition Sächsische ZeitungSchokoladenstadt Dresden

Erika Eschebach/Holger Starke (Hg.)Süßigkeiten aus Elbflorenz

2013

Dresden war nicht nur seit dem Barock ein Ort des gehobenen Konsums, Dresden war im 19. und frühen 20. Jahrhundert "Hauptstadt" der deutschen Schokoladenindustrie und Zentrum des mit ihr verbundenen Maschinenbaus. Die deutsche Nahrungs- und Genussmittelindustrie hatte in Sachsen – und hier v.a. in Dresden – ihr Zentrum.

Erstmals werden mit dieser Begleitpublikation zur gleichnamigen Ausstellung im Stadtmuseum Dresden Kultur- und Wirtschaftsgeschichte der Schokolade und Süßwaren in Dresden gemeinsam betrachtet. Elf Autoren behandeln die Konsumgeschichte ebenso, wie Schokoladenherstellung und die wichtigsten Rohstoffe (Kakao und Zucker), führende Unternehmen, Impulse auf den bedeutenden Dresdner Verpackungsmaschinenbau sowie typisch Dresdner Produkte, wie den Tell-Apfel.

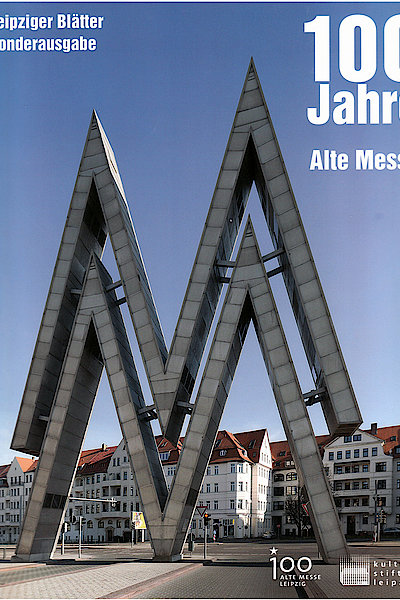

© Passage Verlag

© Passage VerlagLeipziger Blätter. Sonderheft 100 Jahre Alte Messe

Kulturstiftung Leipzig (Hg.)2013

Bereits seit hundert Jahren ist die Alte Messe ein Ort für Völkerverständigung und Handel, ein (Frei-) Raum für Ideen. Das Eis zwischen Ost und West konnte im Kalten Krieg noch so dick sein, zweimal jährlich taute es in Leipziger Messehallen.

Das Sonderheft der Leipziger Blätter zu diesem Anlaß spannt den historischen Bogen von den frühen Anfängen bis in die Gegenwart, von der Internationalen Baufach-Ausstellung (IBA) 1913 über die Technische Messe ab 1920 und die Geschichte der Messe in DDR-Zeiten bis zu den innovativen Neugründungen nach 1990, wie Bio City, Soccerworld, Eventpalast, Automeile usw. Wir berichten über architektonische Attraktionen, wie etwa den Kreisschen Kuppelbau, das legendäre »Monument des Eisens«, die Gartenstadt Marienbrunn, den Sowjetischen Pavillon, das Doppel-M und vieles mehr. Selbst nach der Errichtung des neuen Messegeländes im Norden der Stadt Anfang der 1990er Jahre wächst die Alte Messe zu neuer Größe.

Das 50 Hektar große Areal mit seiner Mischung aus traditionsreichen, teilweise denkmalgeschützten Messehallen und unbebauten Freiflächen lädt zu kreativer Umnutzung ein. Das Ziel: das Areal zu einem neuen Zentrum für Wirtschaft, Wissenschaft und Freizeit zu entwickeln. Die Alte Messe ist auf einem zukunftsträchtigen Weg: Sie hat sich bereits heute zu einem Zentrum für Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Freizeit mit namhaften Unternehmen und Institutionen entwickelt. Die Leipziger Blätter laden ein zu einem Messerundgang der besonderen Art.

© Klartext Verlag

© Klartext VerlagEberhard Wächtler

Eberhard WächtlerAutobiografie eines aufrechten Unorthodoxen

2013

Deutscher Werkbund Nordrhein-Westfalen(Hg.): Einmischen und Mitgestalten, Bd. 2020

Eberhard Wächtler (1928–2009) war Professor für die Geschichte der Produktivkräfte an der Bergakademie in Freiberg. Als Denkmalpfleger der ersten Stunde in der DDR war er Pionier für die Industriekultur und hatte viele Bezüge zu den westdeutschen Pionieren. Beide verband die Kulturgeschichte als eine Breite der Sichtweisen und eine universale humane Wissenschafts-Tradition. Eberhard Wächtler erzählt 80 Jahre seines farbigen Lebens. Sein Resüme: "Kein Klischee stimmt."

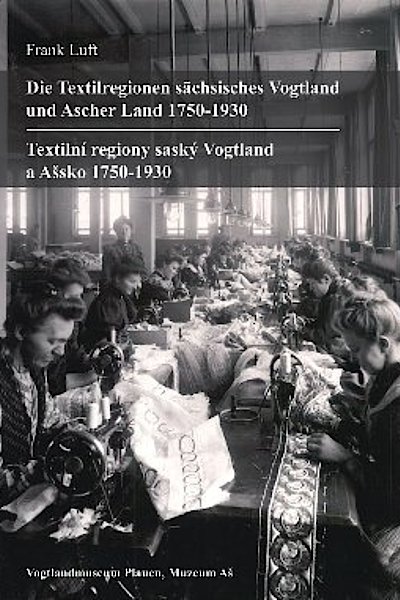

© Kulturbetrieb der Stadt Plauen

© Kulturbetrieb der Stadt PlauenDie Textilregion sächsisches Vogtland Ascher Land 1750-1930

Frank LuftTextilni regiony saský Vogtland a Ašsko 1750-1930

2013

In der vogtländisch-böhmischen Grenzregiion hat das Spinnen und Weben eine lange Tradition. Während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert entwickelten sich das sächsische Vogtland und das böhmische Ascher Land zu Zentren der Textilwirtschaft. Mit hochspezialisierter Weberei, Stickerei- und Spitzenproduktion, Teppichherstellung sowie Strumpf- und Handschuhwirkerei erwarben sich beide Regionen weltweite Anerkennung. Wenig bekannt ist bisher, wie sich die sächsische und böhmische Textilindustrie in ihrer Entwicklung beeinflussten. Das Buch widmet sich deshalb den Formen des wirtschaftlichen Austausches innerhalb der vogtländisch-böhmischen Grenzregion und erläutert anhand der Textilwirtschaft dessen Ursachen und Auswirkungen.

Die Grundlage bildet ein Vergleich der Regionen unter dem Gesichtspunkt politischer und technologischer Bedingungen auf sächsischer und böhmischer Seite. Der zeitliche Bogen reicht dabei von der Frühen Neuzeit bis zum weitgehenden Abschluss der Industrialisierung in der Textilwirtschaft nach dem Ersten Weltkrieg.

Inhaltliche Schwerpunkte sind u.a. die historische Situation des Gebietes, die regionale Ausbreitung der Baumwolle, die Migration von Arbeitskräften und die Entstehung mechanisierter Textilbetriebe auf sächsischer und böhmischer Seite. Die Auffächerung der Weberei in zahlreiche Textilbranchen einschließlich deren Hilfs- und Zulieferindustrien brachten im 19. Jahrhundert beiden Regionen einen bis dahin ungekannten Urbanisierungsschub. Damit veränderte sich das ursprünglich ländlich-agrarisch geprägte Gebiet grundlegend.

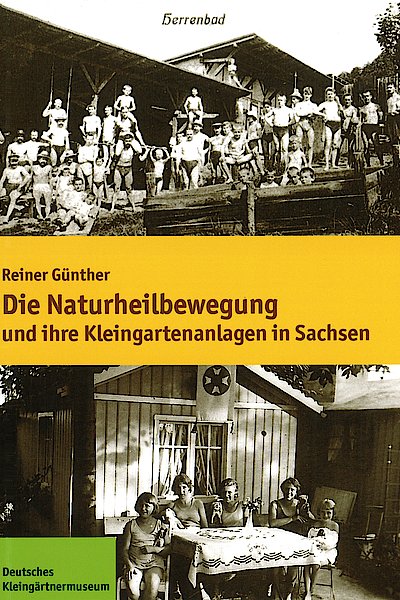

Die Naturheilbewegung und ihre Kleingartenanlagen in Sachsen

Reiner Günther2013

Wissenschaftliche Schriftenreihe des Deutschen Kleingärtnermuseums – Heft 13

Die Naturheilbewegung zählt zu einer der Ursprungslinien des Kleingartenwesens. Neben Licht-Luft-Sonnen-Bädern wurden nach dem Vorbild der Schrebervereine auch Spielplätze und später Gartenflächen angelegt. Zugunsten der in Notzeiten benötigten Ernteerträge wurden die Flächen der Wohlfahrtseinrichtungen später in Gartenland umgewandelt. Ausgehend vom Wunsch nach einer gesunden Lebensweise in den Groß- und Industriestädten des 19. Jahrhunderts wurde die Führung der Vereine in dem 1888 gegründeten `Deutschen Bund der Vereine für naturgemäße Gesundheitspflege und arzneilosen Heilweise` vereint. Besonders in Sachsen finden sich viele Kleingartenvereine, deren Ursprung in der Gründung eines Naturheilvereins zu finden ist.

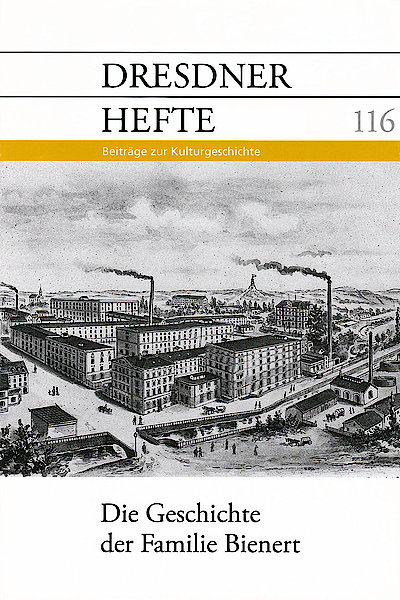

© Dresdner Hefte

© Dresdner HefteDie Geschichte der Familie Bienert

Hans-Peter Lühr (Hg.)2013

Dresdner Hefte, Heft 116

Diese Ausgabe der Dresdner Hefte widmet sich der Unternehmerfamilie Bienert: den Unternehmern, den Mäzenen und ihrem Erbe in Dresden.

Inhalt:

Gottlieb Traugott Bienert: Erinnerungen aus meinem Leben

Dirk Schaal: Gottlieb Traugott Bienert. Ein Gründerzeitunternehmer in Dresden

Michael Bartsch: Stiftungen und soziales Engagement. Die Bienerts in Dresden-Plauen

Jürgen Riess: Vom alten Handwerk zur modernen Brotfabrik. Eine Technikgeschichte

Christian Mögel: »Des Vaters Tüchtigkeit ist der beste Lehrmeister seiner Kinder«. Die Töchter des Gottlieb Traugott Bienert

Heike Biedermann: »Mit Ihnen einmal im Orient zu sein, müßte ein Traum sein.« Die Sammlerin Ida Bienert und Paul Klee

Hans-Peter Lühr: Friedrich Bienert und der Geist von Weimar. Eine biografische Studie

Jürgen Riess: Was aus dem Brotimperium wurde. Die Firmengeschichte nach 1900

Carsten Hoffmann: Die Stiftung Hofmühle Dresden

© MDV

© MDVBewegte Zeit

Klaus-Ewald HolstEin Leben voller Energie

2013

Seine Energie zeichnet ihn aus: Klaus-Ewald Holst war 20 Jahre lang Vorstandsvorsitzender der Verbundnetz Gas AG. Die VNG wurde sein Lebenswerk: Als das sozialistische Kombinat von der Treuhand privatisiert werden sollte, gelang es ihm, das Unternehmen noch vor der Wirtschafts- und Währungsunion in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln. Es begann eine Erfolgsstory, die ihresgleichen sucht. In seiner Autobiografie verrät er, wie er sein Glück in die Hand genommen hat und welche Hilfe er dabei bekam.

Der Autor Prof. Dr. Klaus-Ewald Holst, geb. 1943 in Neustrelitz, 1968 – 1989 verschiedene Funktionen im VEB Verbundnetz Gas, 1990 – 2010 Vorstandsvorsitzender der Verbundnetz Gas AG, seit 1998 Königlich Norwegischer Konsul für Sachsen, seit 2004 auch für Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg, 2005 Ernennung zum Honorargeneralkonsul des Königreichs Norwegen. Engagement in Aufsichts- und Beiräten sowie verschiedene Ämter in Vereinen und Verbänden. Lebt in Leipzig.

© FRIEBES

© FRIEBESKammergeschichte(n)

Ulrich Hess/Jürgen Starke150 Jahre IHK für Sachsen

2012

Die Publikation stellt die erste Gesamtdarstellung der Geschichte der sächsischen Industrie- und Handelskammern dar. Im Gefolge der Gewerbefreiheit als Bindeglied zwischen Wirtschaft und Staat entstanden, haben die Kammern in eineinhalb Jahrhunderten ihrer Existenz eine wechselvolle Zeit durchlebt. Kammergeschichte war immer eng mit der Landes- und Wirtschaftsgeschichte verflochten – seit dem 19. Jahrhundert, als das Königreich Sachsen zum ersten deutschen Industriestaat aufstieg, bis zur Gegenwart, in der der Freistaat Sachsen eine wirtschaftlich dynamische Region in Europa darstellt.

Das Wirken der Industrie- und Handelskammern beruht auf dem ehrenamtlichen Engagement ihrer Mitglieder, deren Handeln wiederum maßgeblich deren Geschichte prägt. Dies spiegelt sich in der Konzeption des Bandes wider, der als eine Folge miteinander verbundener Geschichten konzipiert ist. Hierbei wurde(n) die Kammergeschichte(n) in die Landes- und Wirtschaftsgeschichte eingebettet und durch Porträts ausgewählter Unternehmen und einzelner Unternehmer(inne)n beispielhaft ergänzt.

Die Auswahl der Porträts berücksichtigt die spezifische Prägung der Branchen und Regionen im Lande, die hohe Bedeutung des Mittelstandes, aber auch den Wandel von Gesellschaftssystemen und Staatsformen, den Wechsel von Frieden und Krieg, Aufschwung und Krise. Hierüber lassen sich sowohl allgemeine Entwicklungen in der Langzeitperspektive als auch die Besonderheiten der Entwicklung in Sachsen und dessen Landesteilen erkennen. Die derart verflochtenen Kammer- und Unternehmensgeschichten geben Einblicke in die sächsische Wirtschafts- und Gesellschaftsgeschichte der vergangenen 150 Jahre.

© Sax-Verlag

© Sax-VerlagIndustrie- und Gewerbeausstellungen in Sachsen 1824-1914

Enrico HochmuthIhr Beitrag zur kommunalen und regionalen Standortbildung

2012

Veröffentlichungen des Sächsischen Wirtschaftsarchivs, Bd. 9

Sie waren als Feste von Gewerbe und Industrie kulturelle Höhepunkte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Gegenstand dieser Publikation ist die kulturelle Praxis des Ausstellens von innovativen handwerklichen und industriellen Produkten im Königreich Sachsen zwischen 1824 und 1914. In diesen knapp einhundert Jahren entwickelte sich aus ersten vereinzelt stattfindenden Expositionen eines der wichtigsten merkantilen Instrumente der modernen Konsumgesellschaft, das auch als Medium für politische und kulturelle Inhalte an Bedeutung gewann. Den frühen Ausstellungen in Dresden folgten bald Veranstaltungen in allen sächsischen Großstädten sowie in vielen Klein- und Mittelstädten. An ihrem Beispiel wird deutlich, wie sie sich alsbald zu Volksfesten und Publikumsmagneten entwickelten und dabei einen gewichtigen Beitrag zur Wirtschaftsförderung, Standortbildung und Formung des sächsischen Wirtschaftsraumes im 19. und frühen 20. Jahrhundert leisteten. Wie kaum ein anderes Medium führten sie Fortschritte aber auch Defizite vor Augen und ermöglichten dabei den Vergleich zwischen Unternehmen, Städten, Wirtschaftsregionen und Staaten.

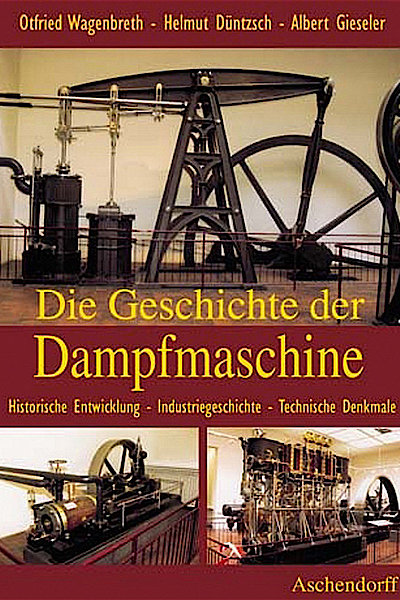

Die Geschichte der Dampfmaschine

Otfried Wagenbreth/Helmut Düntzsch/Albert GieselerHistorische Entwicklung, Industriegeschichte, technische Denkmale

2011

Die Kolbendampfmaschine war nicht nur eine der folgenreichsten Erfindungen der Menschheit, sie war der Motor des Industriezeitalters. Heute ist fast in Vergessenheit geraten, welchen Einfluss Dampfmaschinen auf die technische Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts nahmen. Dabei geht es nicht allein um Eisenbahnen und Dampfschiffe, sondern auch um den Einsatz in allen Bereichen der industriellen Fertigung. Das Buch zeichnet die Entwicklung der Kolbendampfmaschine von den Anfängen bis zur Gegenwart nach. Nicht nur die technischen Merkmale werden, unterstützt durch zahlreiche eigens für das Werk angefertigte Zeichnungen und Schaubilder, anschaulich und verständlich erklärt, sondern auch technik- und industriegeschichtliche Zusammenhänge werden ausführlich erläutert. Dampfmaschinen gehören zwar längst der Geschichte an, haben aber doch nichts von ihrer Faszination verloren, die in diesem Buch auf den Leser überspringt. Illustriert ist das Werk mit über 230 Abbildungen und Fotos.

© Zweckverband

© ZweckverbandIndustriekultur in Sachsen

Jörg Feldkamp/Ralph Lindner (Hg.)Neue Wege im 21. Jahrhundert

2010

Helmuth Albrecht/Jörg Feldkamp (Hg.): Industriearchäologie. Studien zur Erforschung, Dokumentation und Bewahrung von Quellen zur Industriekultur, Bd. 9

Der Tagungsband fasst die Beiträge und Ergebnisse der Tagung "Industriekultur in Sachsen" am 20. und 21.3.2009 im Deutschen Hygienemuseum Dresden zusammen. Die von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen und dem Sächsischen Industriemuseum veranstaltete Tagung war der Auftakt für die landesweiten Aktivitäten zur Gestaltung einer zeitgemäßen Industriekultur in Sachsen.

Industriekultur in Sachsen

Wissenschaftlicher Beirat IndustriekulturHandlungsempfehlungen des wissenschaftlichen Beirates für Industriekultur in Sachsen

2010

Die Handlungsempfehlungen sind Teil einer aktuellen Neubewertung der Beschäftigung mit Industriekultur. Industriekultur wird als multidimensionales Thema verstanden, das Vergangenheit und Gegenwart verbindet sowie alle gesellschaftlichen Gruppen und Institutionen der Industriegesellschaft anspricht. Für die Entwicklung des Themas Industriekultur zu einem zentralen Landesthema im Freistaat Sachsen wurden erstmals im Jahr 2010 diese Handlungsempfehlungen zusammengefasst.

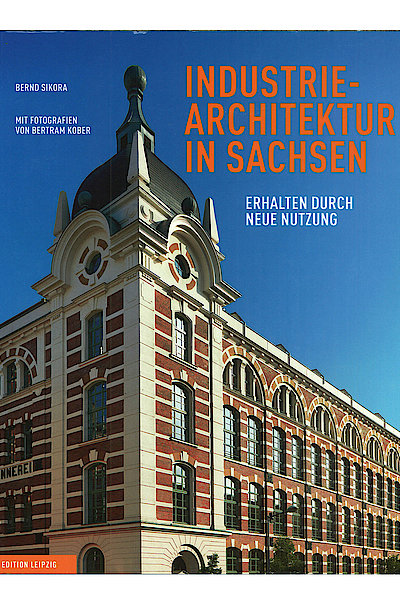

© Edition Leipzig

© Edition LeipzigIndustriearchitektur in Sachsen

Bernd SikoraErhalten durch neue Nutzung

2010

Viele Fabrikgebäude in Sachsen können heute nicht mehr industriell genutzt werden, doch etliche dieser alten Anlagen sind architektonisch so reizvoll, dass versucht wurde, sie zu erhalten. In diesem Band werden mehr als 50 der schönsten Bauten vorgestellt: Einer der bekanntesten ist die orientalisch anmutende Zigarettenfabrik 'Yenidze' in Dresden. Die alte Konsumzentrale und die Baumwollspinnerei in Leipzig sind nur zwei weitere Beispiele der in alter Pracht wiedererstandenen Industriedenkmale, deren Einzigartigkeit dieser Band zeigt.

© Sax-Verlag

© Sax-VerlagChemnitzer Unternehmer während der Frühindustrialisierung 1800 bis 1871

Wolfgang Uhlmann2010

Veröffentlichungen des Sächsischen Wirtschaftsarchivs, Bd. 8

Das Buch behandelt ein zentrales Stück sächsischer Bürgertumsgeschichte im 19. Jahrhundert. Als sich Sachsen schon früh, bis zu den 1830er Jahren, zu einem der Zentren der Industriellen Revolution in Deutschland entwickelte, gingen die wohl bedeutendsten Impulse vom Chemnitzer Raum aus. Thema ist die Konstituierung der Fabrikbourgeoisie in Chemnitz, dem »sächsischen Manchester«. Der Band basiert auf umfänglichen archivalischen Forschungen des Autors, auf zeitgenössischen Quellen sowie auf landesgeschichtlicher und regionaler Literatur. Der Verfasser stellt sich das Ziel, den Beitrag dieses bedeutenden industriellen Standortes für die Stadt, die Chemnitzer Industrie, für Sachsen und schließlich für ganz Deutschland aufzuhellen. Denn: Die Chemnitzer Industriebourgeoisie und die kommunale Elite setzten Maßstäbe für vielerlei Entwicklungen, auch solche von nationaler Wirkung. Im gesamten Untersuchungszeitraum formierten sich die Unternehmer zum bestimmenden Teil der bürgerlichen Klasse, sie entwickelten ein eigenes liberales Wirtschaftsprogramm.

Der Stoff ist in drei Kapitel gegliedert – die ökonomische, die soziale und die politische Konstituierung der Chemnitzer Unternehmer; diese Konstituierung sieht der Autor um die Reichsgründungszeit und die Gründerkrise für beendet an. Die Untersuchung besticht durch den Umfang und die Genauigkeit der Tatsachenfeststellung und wird durch eine CD mit äußerst umfangreichem Anlagenteil zu den Firmen ergänzt.

© Passage Verlag

© Passage VerlagChemnitz. Architektur

Jens KassnerStadt der Moderne

2009

Die städtebauliche Entwicklung von Chemnitz wurde in den vergangenen zwei Jahrhunderten von einschneidenden Ereignissen geprägt. Der wirtschaftlich rasante Aufstieg zum „Sächsischen Manchester“ im 19. Jahrhundert und die damit verbundenen finanziellen Möglichkeiten erlaubten es, die Stadt mit neuen Gebäuden zu überformen.

Wenige Bauten der bis ins 12. Jahrhundert zurückliegenden Geschichte sind deshalb noch vorhanden. Auch der Zweite Weltkrieg mit seinen Zerstörungen und der Wiederaufbau zu DDR-Zeiten, der sich nicht an die alten Bebauungsgrenzen hielt, schadeten der Stadt. Dennoch ist das, was heute vor uns steht, von außerordentlichem Wert. Die Architekturen von Henry van de Velde, Poelzig, Kreis, Mendelsohn, Basarke, Merkel oder Fred Otto gehören zu den besten Deutschlands.

© Nicolai

© NicolaiVom Licht zur Wärme

Rainer KarlschGeschichte der ostdeutschen Gaswirtschaft 1855–2008

2008

Am Anfang stand die Gaslaterne, das Licht der industriellen Revolution. Wissenschaftler, Ingenieure und Unternehmer aus Sachsen spielten eine herausragende Rolle bei der Etablierung des Gaslichts und beim Bau der ersten Gaswerke. Im 20. Jahrhundert verlor das aus Kohle hergestellte Gas seine Bedeutung als Leuchtmittel, umso wichtiger wurde es als Wärme- und Kraftquelle für die Industrie und Millionen Haushalte. Die Idee, eine auf wenigen großen Kokereien und Fernleitungen beruhende Verbundwirtschaft aufzubauen, war zunächst höchst umstritten. Vollständig realisiert werden konnte das Ferngasringsystem erst Ende der 1960er Jahre. Inzwischen hatte mit dem Übergang zum umweltfreundlichen Erdgas ein neues energetisches Zeitalter begonnen. Die Erdgasverträge mit der Sowjetunion, die deutsch-deutschen Verhandlungen über den Gastransit, die Versorgung des geteilten Berlin mit Gas und die Erschließung von Gasvorkommen an der innerdeutschen Grenze gehörten zu den wichtigsten Ereignissen der jüngeren Wirtschaftsgeschichte. Die Gasgeschäfte trugen dazu bei, die Mechanismen des Kalten Krieges zu überwinden. Der Strukturwandel vom Stadtgas zum Erdgas kam in der DDR nicht zum Abschluss. Trotzdem gehörte das Gasverbundsystem 1990 zu den Filetstücken im Privatisierungsprozess. Innerhalb weniger Jahre gelangen die Erdgasumstellung und der Abschluss neuer Erdgaslieferverträge mit Russland und Norwegen.

© Sutton Verlag

© Sutton VerlagCarl Heine

Ulrich KrügerDer Mann, der Leipzig zur Industriestadt machte

2008

Carl Heine (1819–1888) steht beispielhaft für einen erfolgreichen Gründerzeitunternehmer, der die Chancen der Zeit erkannte und nutzte. Erstmals ist seine Biographie wissenschaftlich aufgearbeitet und publiziert worden. Heines Wirken ist eng mit der Entwicklung Leipzigs zur Industriestadt verbunden. Sein Erbe ist bis heute präsent und lädt zur Auseinandersetzung ein.

© Edition Leipzig

© Edition LeipzigWirtschaftsgeschichte Sachsens im Industriezeitalter

Rainer Karlsch/Michael Schäfer2006

Sachsens Wirtschaft hat in der deutschen Geschichte mehrfach einen besonderen Platz eingenommen. Erfindergeist und Unternehmermut, verbunden mit Gewerbefleiß und Fertigkeiten, führten zu herausragenden Leistungen und so mancher heute international agierende Konzern hat seine historischen Wurzeln in Sachsen.

Mit diesem Gemeinschaftswerk liegt eine aktuelle Gesamtdarstellung der sächsischen Wirtschaftsgeschichte vor. Bestehendes Wissen wurde zusammengefasst und hinterfragt, Wissenslücken wurden markiert und Perspektiven für künftige Forschungen aufgezeigt.

© Militzke

© MilitzkeUnternehmer in Sachsen

Ulrich HeßMotive – Selbstverständnis – Verantwortung

2006

Fünfzehn Jahre nach der Rückkehr der auf privatem Eigentum basierenden Wirtschaft nach Sachsen ist diese vor allem durch kleine und mittlere Unternehmen, die sich zum Teil im Familienbesitz befinden, geprägt.

Porträtiert werden Firmen, insbesondere die 1972 verstaatlichten und dann 1990 reprivatisierten Betriebe, Neugründungen, Management-by-out-Unternehmen, aber auch eine kleine Zahl von Unternehmen, die von Managern als Teil eines Konzerns geführt werden.

Die kritische Befragung der Unternehmer hinsichtlich ihrer Motivation, ihres Selbstverständnisses und ihrer Sicht auf unternehmerische Verantwortung macht unter anderem die Tradition der sächsischen mittelständischen Industrie sichtbar.Porträts von Unternehmern aus "klassischen" Industriezweigen wie Maschinenbau, Textil-, Automobil- und Nahrungsmittelindustrie sowie aus dem modernen Dienstleistungsbereich (einschließlich IT-Branche) und aus neuen Industriezweigen wie z.B. technische Textilien u.a.

© Eugen-Gutmann-Gesellschaft

© Eugen-Gutmann-GesellschaftErfahrung läßt sich nicht vererben

Felix JüdellDresdener Bank – Ihre Entwicklung von 1872 bis 1914

2006

Publikationen der Eugen-Gutmann-Gesellschaft, Bd. 1

Felix Jüdell (1854–1938) war von 1897 bis 1925 Mitglied im Vorstand der Dresdner Bank, danach gehörte er bis 1931 dem Aufsichtsrat an. Während dieser Zeit trug er Informationen aus der Frühzeit der Dresdner Bank zusammen und veröffentlichte 1929 in Manuskriptform "seine" Geschichte des Instituts von dessen Gründung bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges.

Dazu konnte er neben den Geschäftsberichten der Dresdner Bank auch Briefe der damaligen Unternehmensleitung – insbesondere des Bankgründers Eugen Gutmann – heranziehen, die heute nicht mehr vorliegen.

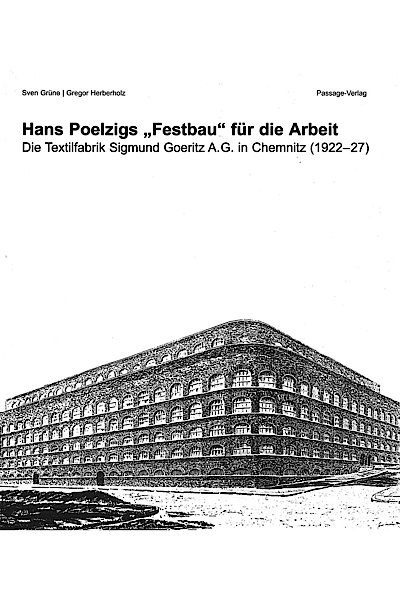

© Passage-Verlag

© Passage-VerlagHans Poelzigs Festbau für die Arbeit

Sven Grüne/Gregor HerberholzDie Textilfabrik Sigmund Goeritz AG in Chemnitz (1922-1927)

2005

Hans Poelzig, einer der einflussreichsten Architekten der Klassischen Moderne, schuf 1927 einen Fabrikerweiterungsbau in Chemnitz. In seinem Gesamtschaffen ein kleiner Mosaikstein - in Chemnitz von zentraler Bedeutung für die unter „Stadt der Moderne“ subsumierten herausragenden Bauten der Moderne.

Der unvollendete Chemnitzer Bau für die Textilfabrik Sigmund Goeritz gilt als Schlüsselbauwerk für Poelzigs Übergang vom Expressionismus zur Neuen Sachlichkeit. Die an der Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur (HTWK) Leipzig entstandene Studie ordnet den Chemnitzer Poelzig-Bau in Poelzigs Werk ein. Sie verknüpft Bau- und Unternehmensgeschichte und sie würdigt die von Poelzig angestrebte Gestaltung der sächsischen Industriestadt.

© Eugen-Gutmann-Gesellschaft

© Eugen-Gutmann-GesellschaftGustav und Victor von Klemperer

Andreas GraulEine biographische Skizze

2005

Publikationen der Eugen-Gutmann-Gesellschaft, Bd. 2

Gustav von Klemperer (1852–1926) und dessen Sohn Victor (1876–1943) haben sich große Verdienste um die Etablierung der Dresdner Bank in Sachsen und die Entwicklung der sächsisch-mitteldeutschen Wirtschaftsregion erworben. Gustav von Klemperer war bis 1914 Direktor in Dresden, danach stellvertretender Vorsitzender und in seinem letzten Lebensjahr Vorsitzender des Aufsichtsrates der Bank. Auf Victor von Klemperer geht die Gründung der wichtigen Leipziger Filiale im Jahr 1909 zurück. Ab 1914 leitete er die Dresdner Niederlassung. 1934 wurde er als Jude gezwungen, die Dresdner Bank zu verlassen.

© Wasmuth Verlag

© Wasmuth VerlagDas Verschwinden der Bauten

Uta Hassler, Niklaus Kohler u. a.Lebenszyklen industrieller Baubestände und Methoden transdisziplinärer Forschung

2004

In dieser Forschungsstudie zu den Lebenszyklen industrieller Baubestände werden Instrumente entwickelt, die es erlauben, langfristige Entwicklungen zu analysieren, zu beschreiben und vielleicht auch zu prognostizieren. In die Untersuchung wurden nicht nur die eigentlichen Industriebauten einbezogen, sondern, soweit dies möglich war, der gesamte Bau- und Infrastrukturbestand des Industrialisierungszeitalters. Denn nur über diesen umfassenden Blickwinkel ließ sich eine Vorstellung davon gewinnen, wie sich die beobachteten Beschleunigungsphänomene auswirken können, auch eine Ahnung von den Gefährdungen, die diese Prozesse auslösen.

© Passage Verlag

© Passage VerlagArchitekturführer Leipzig

Wolfgang HocquélArchitektur von der Romanik bis zur Gegenwart

2004

Über 300 Bauten aus den stilgeschichtlichen Epochen von der Romanik bis heute und Biografien von 90 Baumeistern und Architekten sowie eine umfangreiche Zeittafel zu den wichtigsten Ereignissen der Stadtentwicklung machen die Publikation zu einem universellen Nachschlagewerk.

»So macht man einen Architekturführer: kenntnisreiche Texte mit ausreichend Raum fürs Detail; gute Fotos … und ein plausibles System der geografischen Nutzerführung« (Bauwelt)

»Architektur lebendig nachvollziehbar« (DIE ZEIT) »Aus der Fülle neuerer Architekturführer ragt der von Wolfgang Hocquél über Leipzig heraus« (Zeitschrift für Stadtgeschichte und Denkmalpflege)

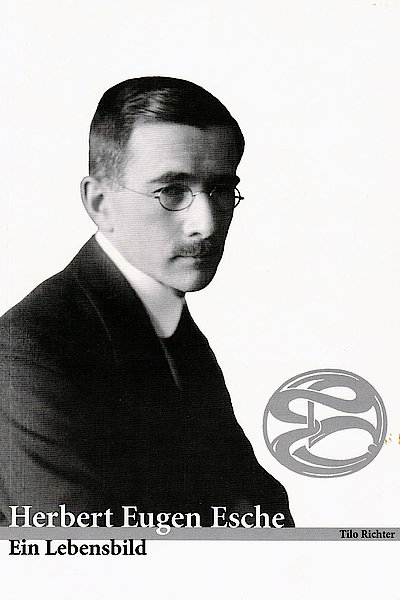

© Passage Verlag

© Passage VerlagHerbert Eugen Esche

Tilo RichterEin Lebensbild

2001

Der Chemnitzer Textilunternehmer Herbert Eugen Esche (1874–1962) führte zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine der erfolgreichsten Strumpffabriken Deutschlands. Sein Lebensweg spiegelt exemplarisch die Facetten deutscher Geschichte und verweist eindrucksvoll auf die wirtschaftsgeschichtliche und kulturhistorische Bedeutung seiner traditionsreichen sächsischen Familie. Esches Leidenschaft für die Kunst seiner Zeit – er war unter anderem Auftraggeber des norwegischen Malers Edvard Munch – und seine Freundschaft zu dem um 1900 in Belgien und Deutschland tätigen Gestalters und Architekten Henry van de Velde werden hier im Kontext seiner von Brüchen geprägten Biografie dokumentiert.

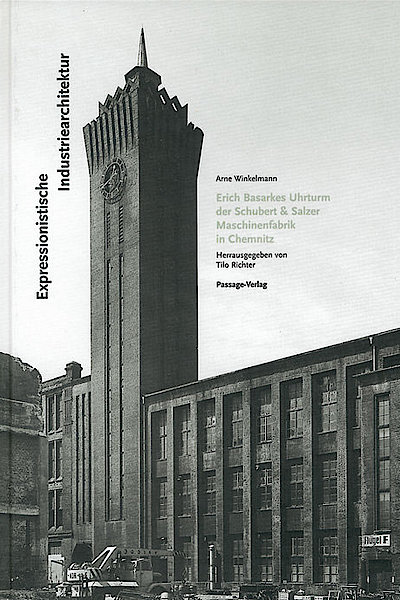

© Passage-Verlag

© Passage-VerlagExpressionistische Industriearchitektur

Arne WinkelmannErich Basarkes Uhrturm der Schubert & Salzer Maschinenfabrik in Chemnitz

2000